ハーレーダビッドソン

フラットヘッド(サイドバルブ)の歴史

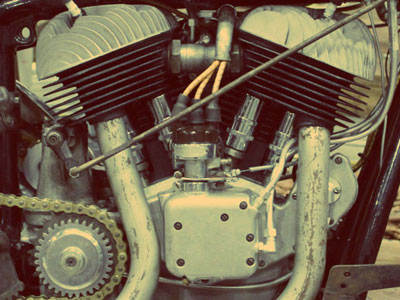

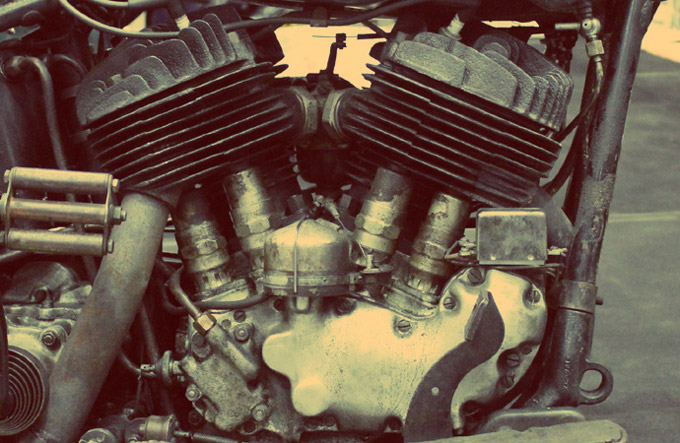

エンジン内の吸排気バルブがシリンダーの上ではなく、並んで上向きに配置されたサイドバルブエンジン。これを搭載する、俗称フラットヘッドはおそらく、現代普段の足として使用されるハーレーダビッドソンのなかで最も古いものだと言えよう。ここでその歴史とメカニズムについてじっくりとご紹介してゆく。

フラットヘッドの名前の由来と、

製造されていた期間は?

サイドバルブという、4サイクル・レシプロエンジンの中のひとつの形式が採用されたフラットヘッド。由来は、エンジンを構成するシリンダーヘッドの合わせ面が平ら(フラット)であることから来ている。

エンジンの製造年は1929年~74年で、45年間もの長きに渡り扱われていた。

フラットヘッドの種類と、

それぞれのモデルが製造されていた期間は?

大きく分けて種類は、VL、UL、WL、Kモデル、サービカーの5種類。特徴は下記のとおり。

| VL | ・1930~40年の10年間製造 ・排気量74キュービックインチ=1200cc |

|---|---|

| UL | ・1936~45年の9年間製造 ・排気量80キュービックインチ=1340cc |

| WL | ・1937~52年の15年間製造 ・排気量45キュービックインチ=750cc ・市販モデルのWL、軍用車WLA、レーシングマシンWR/WLDRなど |

| Kモデル | ・1952~56年の4年間製造 ・排気量744cc ・K、KH、KHKがある |

| サービカー | ・1932~74年の42年間製造 ・排気量45キュービックインチ=750cc ・G、GA、GD、GEがある |

- フラットヘッドのメカニズム

- 錚々たるメーカーが愛用してきたエンジン

- Fヘッド(オホッツバルブ)の登場

- ワークスレーサー用にOHV・Vツインを製作

- サイドバルブの台頭

- ライバル社インディアンの動向

- メンテナンス性に優れた構造

- サイドバルブを採用した理由

- 耐えられないメカノイズ

- モデルA/Bからピーシューターへ

- ハーレー初のフラットヘッドVツインを発表

- 独立した4つのカムシャフト

- 45ツイン(D系)モデルのパワーデータ

- 各年の変更点と陸王の誕生

- 1929年 強固な布陣で製作

- 1930年 外観部分も綿密に計画

- 1932年 R系に進化

- 1933年 リンカートキャブに一新

- ナックルヘッド誕生後のフラットヘッド

- 1937年に循環システムを変更

- 1974年まで愛されたモデル

フラットヘッドのメカニズム

錚々たるメーカーが愛用してきたエンジン

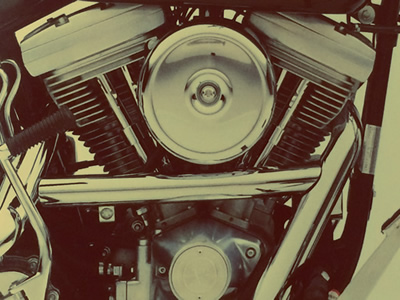

現在の最新式バイクと比べれば、フラットヘッドは冗談にもとれるほどアナログなエンジンだ。しかし、ともすれば浦島太郎的とも言えるメカニズムではあるが、実際乗り心地を体験すれば、その得もいえぬ魅力に驚くであろう。また、ハーレーダビッドソンが手がけてきた幾多のモデルを知るほどに、現在のバイクに勝るとも劣らないパワーユニットが搭載されていることが分かるはずである。

フラットヘッドエンジンはハーレーに限ったものではなく、広く二輪四輪問わずに使われてきたものだ。日本のメーカーにおいても、1950年までのトヨタや日産の乗用車を始め、二輪では戦後ハーレーを国産化した陸王や、今ではファン垂涎のキャブトン、現三菱重工業のシルバーピジョン、現SUBARUのラビットといった錚々たるメーカーがフラットヘッドエンジンと共に歩みを進めてきた経緯がある。そのため、今60歳を越えた世代の人たちにとってはどこか懐かしい印象を受けるエンジンであるのは間違いないであろう。

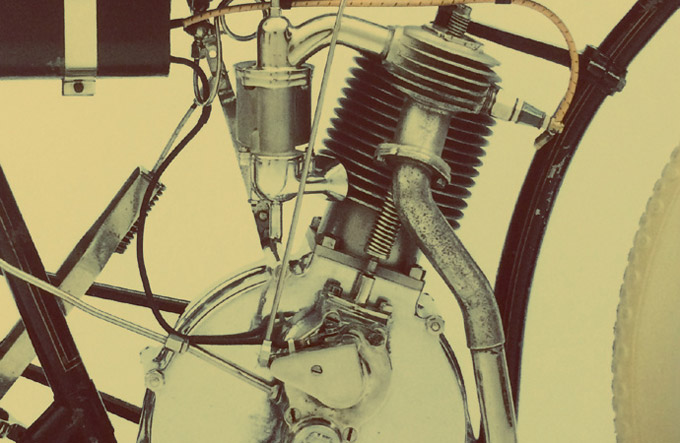

Fヘッド(オホッツバルブ)の登場

さて、ハーレーにおけるこのフラットヘッドのメカニズムの歴史を覗いてみよう。1903年、ハーレーの記念すべき第一号車となったエンジンは、Fヘッドと呼ばれるものであった。このFヘッドとは、IOE(インテーク・オーバーヘッド・エキゾースト)のことで、OH=オホッツバルブの名で知られている。吸入がOHV(オーバーヘッドバルブ)の形式でありながら排気はSV(サイドバルブ)で、カムシャフトは無し。そしてピストンが下がる時に生じる負圧でバルブが開くように、やわらかなバルブスプリングで組まれたものである。

ワークスレーサー用にOHV・Vツインを製作

以後、1913年になると、吸入側にカムが取り付けられて、高回転でも正確なバルブの動きが確保出来るようになった。そして、ハーレーのワークスレーサーにはOHVのVツインが製作されてワールドワイドに大活躍を見せていた。このVツインは750~1000ccの排気量を持ち、1気筒あたり4バルブの、計8バルブで構成されたものであった。また当時の国内ディーラーである日本ハーレー販売所には、ワークスチューンが施された8バルブ750ccモデルや2カム・オホッツバルブのJDHレーサーが持ち込まれて、現東京都杉並区の井の頭や現世田谷区の玉川のコースを試走したという逸話が残っている。

サイドバルブの台頭

ライバル社インディアンの動向

ところが、1920年代後半になるとこのオホッツバルブのFヘッドではなく、違うモデルが台頭してくることに。サイドバルブエンジンのフラットヘッドが主流となったのである。20年代のアメリカ車のほとんどが、シリンダーの側面に並んで吸排気バルブを配したこのSV(サイドバルブ)を採用した。

当時最速の呼び声が高かったインディアンも、1920年に600ccエンジンのSVモデル、スカウトをリリース。1922年には、同じくSVの1000ccチーフも発売。世界屈指の性能をいかんなく発揮していたのである。とはいえ、1920年代後半のバイクの生産量を見れば、耐久性の面で見るとハーレーに軍配が上がったためにインディアンよりも生産量は上だった。いずれにせよ、アメリカではサイドバルブエンジンが第一線をひた走っていたのである。

メンテナンス性に優れた構造

次に、フラットヘッドの内部を見てみよう。サイドバルブエンジンのシリンダーヘッドだけを見ると2サイクルエンジンのようでもある。しかしヘッドを外せば、燃焼室内は吸気側が一段低く、排気とピストン側がそれに比べて若干高い位置となった2段の平面状になっているのが分かる。

そして、シリンダーヘッドを外すのに要する時間は一般的に、1気筒あたりスタッドボルトの数×1~2分と言われている。そこにきてサイドバルブは、10~20本のボルトを外せばヘッドのオーバーホールが可能という至ってメンテナンス性に優れた構造。こうしたシンプルな作りも、Fヘッドよりも多くの一般ユーザーに支持された理由のひとつでもある。

サイドバルブを採用した理由

耐えられないメカノイズ

しかしながらハーレーもインディアンも、当時最新鋭の8バルブOHV・Vツインエンジンを持っていながら、何故、退化ともとれるサイドバルブエンジンをニューモデルに採用したのだろうか。

その答えは、『音』が原因である。単純に、一般ユーザーはレーサー特有のメカニズムに起因する騒音に耐えられなかったのだ。そのため自然と、騒音の出ないモデルということでサイドバルブが台頭。この騒音に関しては、確かに、現在の内燃機技術を持ってしてもエンジンノイズを抑えるのは至難の業である。

ダブルギヤ方式をとったり、油圧タペットを必須で設置するといったことからも分かるように、一般ユーザーはマフラーから吐き出される排気音は気にも留めず、それどころか音質を楽しむ傾向すらあるのだが、メカノイズについてはまったく感覚が違う。バルブスプリングやロッカーアーム、プッシュロッドなどから漏れるガシャガシャという耳障りな金属音には我慢出来ないのだ。

JDH

特に、ツインカムJDHに採用されたオホッツバルブは尚更で、コイルスプリングやロッカーアーム、プッシュロッドが剥き出しという独特の形状のために騒音の大きさに輪がかかっていた。吸入においても音がうるさいOHVよりも、気になる音が抑えられたサイドバルブに人気が集まるのは致し方なかったわけだ。

モデルA/Bからピーシューターへ

ハーレーダビッドソン創始者のひとり、ウィリアム・S・ハーレーは、1919年に販売した600ccのW系スポーツモデルですでにサイドバルブを体験済み。このモデルは、当時最先端のメーカーとして一目置かれた存在のBMWよりも早く手がけられたもので、ベースはかつてイギリスにあったダグラスのものであった。

第一次世界大戦時に、ダグラス製バイクの突出した性能に目を付けたハーレーが、その後ほぼすべてコピーしたモデルというわけである。しかし、このコピーモデルは、英車の雰囲気を持ちながらハーレーというどっちつかずの性格から、不人気モデルとなった。また更に、エンジンを見ればバルブスプリングが剥き出しであったために騒音もなかなかのもの。結果的にユーザー離れは加速したのである。

この事実を目の当たりにしたハーレーはイギリスではなく、Vツイン=アメリカというイメージが確固たるものであることに確信を持つ。そして、ウィリアム・S・ハーレーは早速、メカノイズの少ないサイドバルブの製作に着手。1926年に第一弾として、ボア・ストロークが73×82.55mmのSVシングルエンジンの350cc、『モデルA/B』の2種をリリース。このOHV版である『AA/BA』が、豆鉄砲 の意味を持つレーサー、ピーシューターのベースになったのである。

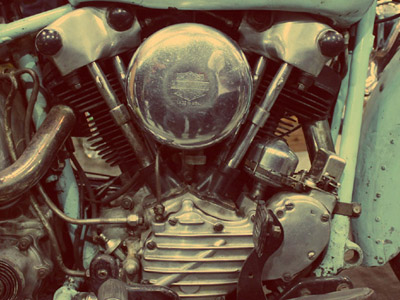

ハーレー初のフラットヘッドVツインを発表

独立した4つのカムシャフト

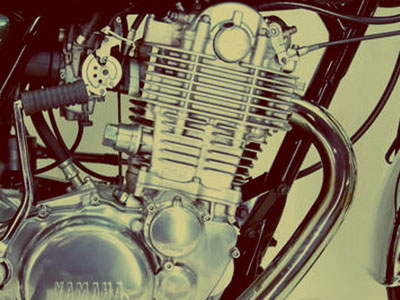

1928年には遂に29年モデルとして、ハーレー初のフラットヘッドVツインエンジン、『45ツイン』を発表。これは排気量が小さいことからベビーツインの愛称で呼ばれている。エンジンは350ccシングルが2つ組み合わされたために、カムシャフトが前後シリンダー共に独立した4カムとなっていた。そしてこれこそが、ハーレーのフラットヘッド系Vツインユニットを飛躍的に高性能化した部位なのである。

45ツイン(D系)モデルのパワーデータ

| D(低オクタンエンジン仕様) | ・69.85×96.85mm ・746.63cc ・圧縮比4.3:15ps/3900rpm |

|---|---|

| DL(標準仕様 ) | ・圧縮比5:18.5ps/4000rpm |

| DLD(高オクタンエンジン仕様 ) | ・圧縮比6:20ps/4000rpm |

サイドバルブエンジンを搭載するフラットヘッドは、カムから上のバルブリフター、バルブまでが直線上に配置。鋳鉄シリンダー内にバルブが上向きにレイアウトされている。この構造はメカニズム的にシンプルながら非常に合理的な作りで、メンテナンス性も良好。また、バルブとバルブシートの当たる音も鋳鉄シリンダーがうまくかき消してくれるために静粛性にも秀でたモデルである。そのため、外部の空気自体の音がしっかりと聞こえるので、蒸気機関車を思わせるサウンドで独特の存在感を誇示していた。

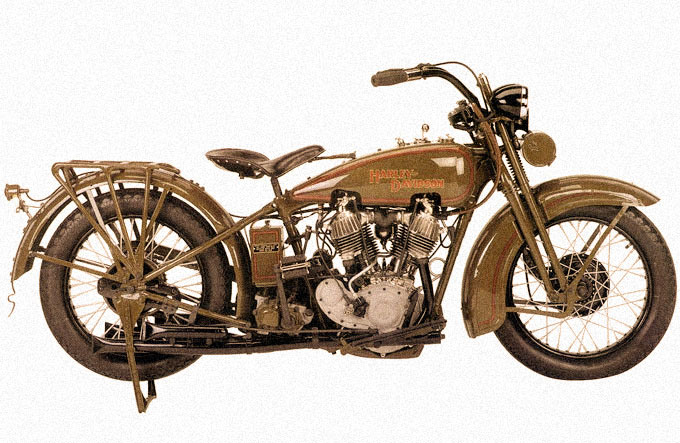

1930年になると、2眼ヘッドライトのV系ビッグツインがラインナップに加わった。

VL

| V系ビッグツイン | ・86.97×101.60mm ・1207.95cc |

|---|---|

| V | ・圧縮比4:28ps/3800rpm |

| VL | ・圧縮比4.5:30ps/4000rpm |

この数値を見れば分かるように、1929年のJDLに搭載された旧エンジンの28ps/4000rpmを上回るパワーユニットであった。

各年の変更点と陸王の誕生

1929年 強固な布陣で製作

1929年にリリースされたフラットヘッドは、ハーレーの創始者のひとりであるウィリアム・S・ハーレーと、元ハーレーのレーサーであったウィリアム・オッタウェイが中心となって開発されたと言われている。そして、乗り味を吟味するテストライダーには、後に第二代社長となるウィリアム・H・ダビッドソンが担当。このように、強固な布陣で製作されたエンジンなのである。

1930年 外観部分も綿密に計画

1930年に1065ccのプロトタイプの発表を検討したが一時中断。これはその後、1936年のナックルヘッドのOHVユニットで華々しくデビューを飾ることになった。また、30年の時点ですでにスプリンガーフォークや1本ではなく2本のダブルクレードルフレームといった外観部分も綿密に計画されていた。45ツイン、750ccベビーツインのD系は1931年まで、DCジェネレーターがピニオンシャフトに向かって垂直方向。つまり、前のシリンダーに沿うように設置されていたため、第3のシリンダーという通称で呼ばれていた。

1932年 R系に進化

1932年になると、フラットヘッドはR系に進化。フレームダウンチューブのカーブ形状が変更されて、クランクケースの前方にマウントするV系と同様のレイアウトとされた。そして、Rは圧縮比が4.3、RLは4.5と若干ではあるがアップされている。

1933年 リンカートキャブに一新

1933年後半には、キャブレターを変更。銅のダイキャストボディが個性となるリンカートキャブに一新。それと時を同じくして、Y字型のマニホールド、軽合金ピストン、高圧縮仕様で約36psをマークするVLDモデルが登場。ツインカムJDHの32psを上回るパワーが与えられていた。

以後、1935年は80ツインと呼ばれた『VH』の、ボア径を3.8mmアップして排気量1280ccとなったニューモデルが新たに追加。更に、1934~36年の間には、R/V系モデルの設計図と工作機械がアメリカから日本にやって来て、いわゆる『日本版ハーレー』の生産がスタートされた。これは国産化した後に『陸王』と名前を変えて多くのファンに愛されたわけだが、こうした時代背景もハーレーが日本で受け入れられた大きな要因のひとつであろう。

ナックルヘッド誕生後のフラットヘッド

1937年に循環システムを変更

さて、フラットヘッドが装いを新たにしたのは、ナックルヘッドが登場してから1年後の1937年の時だ。何が変わったのかと言うと、それまでは給油方法が手押しポンプ式であったのが、ブリーザーを備えた完全な循環システムとなったのである。また、ビッグツイン系はガスタンクの左前方がオイルタンクとなっていたが、これもナックルヘッドに倣ってシート下に移行。他にもフレームを含んだシャシー全般がナックルヘッドと共通化されたのである。

WL

D系の45ツイン(750cc)はRからW系へと名称が変わり、ビッグツイン系もV→U、VH→UHとなった。しかしコアなファンはその変化にあえて抗い、74ツインはV系、80ツインはVH系と通していた。言うまでも無くそれは、ナックルヘッドのダブルクレードルフレームから来ている『U』という文字を使いたくないという、いわばフラットヘッド愛によるものである。

1974年まで愛されたモデル

外装の変化はまだ続く。メーターはガスタンクに埋め込まれて、W系のフレームワークはR系を踏襲しながらもタンクのデザインはU系に同調したティアドロップ型を採用。これにより、威風堂々としたフラットヘッドがずらりとラインナップされたのである。エンジンについても抜かりは無く、クランク、ケースといった主要部位もナックルヘッドにより近いものとなるべく最新鋭の技術を投入。フラットヘッドはU/UL/USサイドカーの最終型が1948年に、同じくWLの最終型が1952年に発表された。しかしその後、45ツインに関してはサービカーのエンジンとして1974年まで採用されることになるのである。

1920~30年代当時のアメリカ。メカノイズの大きさに悩まされていた一般ユーザーにとってフラットヘッドは、実に魅力的なものだった。静粛性とやさしい振動、スムーズなエンジンフィールなどから多くの支持を集めることになったわけである。そして、後発の1本カムを採用したナックルヘッドのギヤ配列とフラットヘッドのギヤ系とを比べてみれば、このフラットヘッドがいかに贅沢な仕様が与えられたモデルであったかが理解できるはずだ。

KNUCKLEHEAD

KNUCKLEHEAD