SR400/500の歴史(1978-1985)

ディスクからドラムブレーキへ

数あるヤマハ車の中でも、1978年のデビュー以来、不動の人気を誇るSR400。ブレることないポリシーに支えられ、一貫したスタイルを保ち続けているのがその大きな要因だろう。SRが登場した70年代後半といえば、ほとんどのライダーの興味は多気筒エンジンのマルチシリンダーバイクに向けられていた。マルチならではのサウンドに酔いしれ、レーサーレプリカが全盛の時にあっても、SRはその対極に位置するシングルシリンダーを搭載したモデルとして発表されたのだ。デビュー時がそうであったように、決して流行に流されることなく着実に歩を進めてきたSRは、これまで多くのファンの心を掴んで離さない車種として、燦然(さんぜん)と輝き続けている。そんなSRの軌跡をここで振り返っていこう。

ディスクブレーキからドラムブレーキへと変わった年は?

フロントブレーキにおいて、1984年までディスクブレーキが採用され、1985年からドラムブレーキに変更された。そして2001年には再びディスクブレーキに戻された。

| 初期型ディスクブレーキ | ・1978~1984 |

|---|---|

| ドラムブレーキ | ・1985~2000 ・ドラムは1、2、3型の3種類がある。 |

| 後期型ディスクブレーキ | ・2001~ |

1978年 ファーストモデルが発表

コンセプトはシングルスポーツ

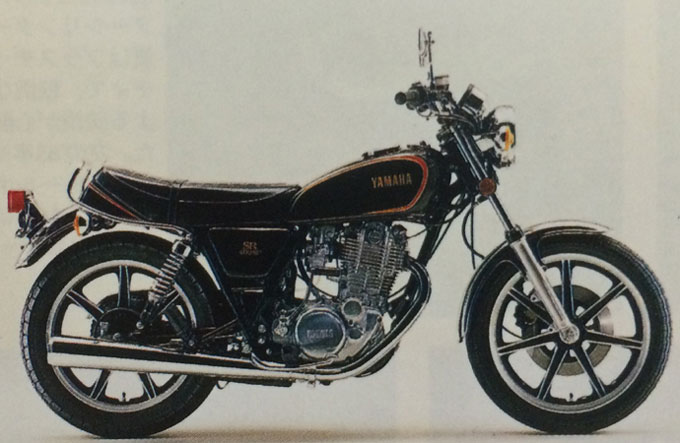

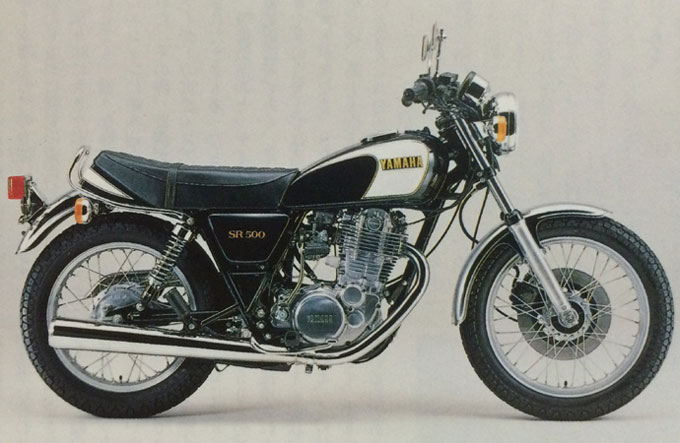

1978 SR400

SR400はコンチハンドルにカウル付シートとなる。SR500に比べてよりスポーティな外観で、スペックは27ps / 7000rpm、3.0kg-m / 6500rpm。色はブラックゴールドとマコマルーンの2色が用意。

SRの販売が開始された1978年当時のバイクを取り巻く環境を見てみると、シングルエンジンは決して人気車種ではなかった。そう、時代はマルチエンジンのバイクがこれから全盛を極めていく過程であったために、ほとんどのライダーの興味はシングルよりもマルチであった。では何故、そうした時代背景にも関わらず、ヤマハはSRをリリースしたのだろうか。

SRは今も昔も、どこかノスタルジックな雰囲気を漂わせたバイクとして周知されている。そして、開発時のコンセプトは、「シングルスポーツ」であった。つまりそれは、読んで字の如く、シングルエンジンを搭載したスポーツモデルである。その言葉から連想するのは、やはり、往年のシングルバイクである、マンクス・ノートンやBSAゴールドスター、ドゥカティ450スクランブラーなどだ。

SRはそうした往年の名車のエッセンスをほどよく取り入れたバイクである。しかし、ヤマハがこの新しいシングルスポーツを製作するにあたっては、歴代の名車のスタイルや走行フィーリングなどを参考にはするが、あくまでもヤマハ独自の味付けを施した唯一無二のバイクを生み出したいという強い想いがあったのだ。

あまり知られていないが、デザインコンセプトは当時の言葉で、「マッチョ」。男性の力強さと、硬派なイメージをバイクに求めたと言う。それと同時にファッション性も意識して、全身レザーではなくジーンズとジャケット、フルフェイスではなくジェットヘルとサングラスが似合って、街中を颯爽と走る姿が絵になるバイクにしたかったそうだ。

この数々の無理難題とも取れる要望を見事にまとめ上げたSRではあるが、当然その製作の過程はひと筋縄ではいかなかった。まず、外観の力強さ、マッチョ感を表現するために各パーツひとつひとつにこだわりが凝縮されることになる。

セルモーター無しの大胆な決断

ハンドルには幅の広い形状のものが採用され、同じくタイヤもワイドで荒々しいパターンを持ったダンロップのK70を選択。ヘッドライトは堂々と存在感のある大型のタイプとされ、エンジンに関してはシングル特有の軽量さを最大限生かす為にセルモーターはなくてもOKという大胆な判断が下された。

しかし、この判断はヤマハが単純に軽量化を計ったというよりは、周囲での過剰装備ともいえるようなマルチバイクが増えたことに対してのアンチテーゼ的意味合いの方が強かった。

一方で、車体やエンジンの設計を担当する技術者には、「シングルレーサーの乗り味を十分にフィードバックしたようなストリートモデルにしたい」という要望を商品企画側は出したと言う。そう、ここまで見ても明らかなように、SRの開発には数え切れないほどの要望があったが、それらのほとんどを実に上手く現場サイドが吸い上げて実を結ばせたのである。

ヤマハには当時、MX250というDTの保安部品だけを外したようなハイパワー2サイクル・モトクロッサーがあった。そんな折に社内では、4サイクルでも2サイクルエンジンのようなパンチ力や鋭いレスポンスを持ったバイクを作れないものかという声が上がっていたのだ。そこにきて、SRの開発タイミングがちょうどリンクしたのである。

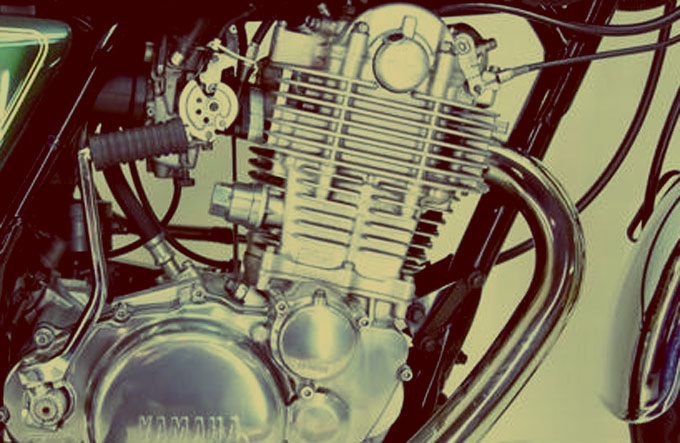

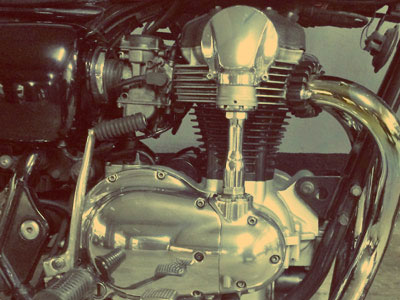

XTをベースにしたエンジン

SRはデュアルパーパスタイプのXTエンジンをベースにしていた。しかし、「ロードストリート」という新たなコンセプトを実現するために、フライホイールマス(※フライホイールの慣性重量 )を軽量化することで軽快なライドフィーリングを生み出したのである。SRとXTエンジンの最大の違いはこのフライホイールマスで、SRは低速域から一回一回の爆発がしっかりと感じられるエンジンフィーリングにされたのだ。つまり、振動を極力抑えたストレスフリーな乗り味ではなく、その逆で、いかにしてビッグシングル・スポーツバイクとしてのパワフルなフィーリングを持たせることが出来るかに焦点が置かれたのである。

乗り味に直結するクランクに関しても、様々な形状を用意して、実際にそれらをエンジンに組み込んで走行テストを実施。その際に、計測データよりもテストライダーの生の声を優先するときもあったと言う。また、吸排気系のセッティングも見逃せない箇所だ。そもそもオフモデルのXTとSRでは開発コンセプトがまったく違う。SRの場合はピーク回転を上げて、馬力もアップさせることがベストだと考えられていた。

しかし、実はそこがバランサーを持たないエンジンの難所となる。なぜなら、振動はエンジン回転数の二乗に比例するために、ピーク回転が上がれば上がるほど振動も増していく。その結果、ピーク回転を上げたSRの振動は、技術担当者の想像を遥かに超えたものとなり、走行テストでは部品の脱落やフレームの破損など、多くのトラブルに見舞われたのだ。

全世界へリリースされたシングルスポーツ

1978 SR500

SR500のみに採用されたアップハンドルのコンセプトは「カウボーイスタイル」。上半身がリラックスした、手綱を引くようなポジションとなる。スペックは32ps / 6500rpm、3.7kg-m / 5500rpm。乾燥重量158kg。アルミリムとスポークホイールがセットアップされる。

更に、SRは日本のみでなく全世界に向けてリリースされるので、ヨーロッパ市場においては高速ツーリングに使われることも考慮しなければならず、より一層の注意が求められた。そのため、開発当初から防振対策には特に神経を使ったと言われる。ちなみに、現在でこそコンピューターを使えばある程度の振動レベルやストレスが掛かる箇所などは設計段階から事前に予測できるが、当時はそんなものは無く、すべてが手探り状態。トライ・アンド・エラーの連続で、熟練技術者の“勘”に頼ることも多々あり、改良テストはそれこそ毎日のように実施されていた。

そうした向上心によりSRは日の目を見るわけだが、そこにはエンジンマウントひとつ取っても並ならないこだわりが宿っている。SRのエンジンは一見リジッド(直)マウントに見えるが、実はクランクケースの中には、緩衝用のブッシュが噛まされているのだ。これは、外から見たときにマウント部が出ていたのでは美観を損ねてしまうための施策なのだが、ここまでの徹底した作り込みには頭が下がる。

一切の妥協を許さず、渾身の一台として’77年の東京モーターショーで初披露となったSR400 / 500。発表されるやいなや、マルチエンジン・バイクが主流を占める時代にあっても、熱心なシングルスポーツ・モデルのファンからは熱い視線を浴びることになったのだ。

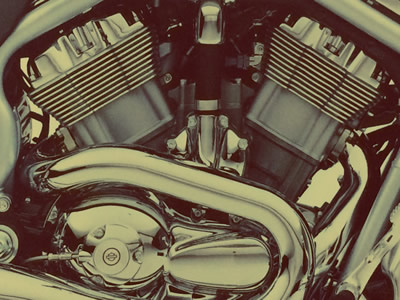

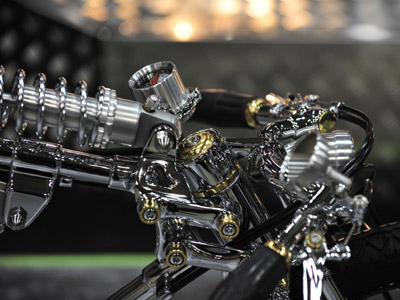

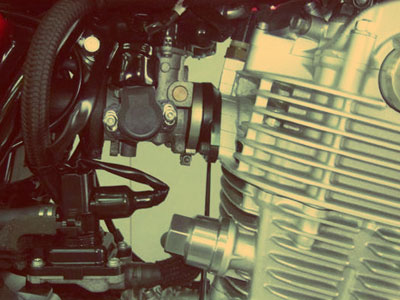

フロントにはディスクブレーキが装着。キャリパーブラケット自体、今の物と比べるとかなり大型で重量もあった。しかし当時のロードスポーツ・モデルではこのタイプが普通だった。

1979年 キャストホイールのSPモデルが登場

スポーツ性の高いキャストタイプを採用

1979 SR400/500

79年発表のキャストホイールとチューブレスタイヤ仕様のSPモデル。フレームとスイングアームは軽量化されるものの、トータルでの乾燥重量は3kg増。400と500cc共に外観はほぼ一緒である。強度を高めるためにキャストホイールは7本スポーク仕様とされ、その分ホイール重量が増加。過剰品質とも言える頑丈すぎたホイールとなってしまった。

SRのデビューの翌年、1979年に400 / 500cc共にチューブレスタイヤが履かされ、『SP』という称号が与えられたキャストホイール仕様がリリースされた。このキャストホイールは、そもそもSRがシングルスポーツを目指したモデルであったことを踏まえれば、スポークホイールに比べてスポーツ性が高いため当たり前の選択だったとも言えよう。そして、キャストホイールへの変更に当たってタイヤサイズは3.50から3.25へと細くなり、その分更に運動性がアップしている。

しかし、実は当時のキャストホイールは今とは違い、かなりの重さがあった。そのため、運動性能が上がると言っても、目に見えた効果というのは体感し辛かったのだ。それに関しては、こんなエピソードがある。それは、ホイールの衝撃テストを行うに当たって、四輪車との衝突実験をしていた時のことだ。なんと、壊れたのは二輪ではなく四輪車の方で、更に驚くべきは、二輪のキャストホイールの方には歪みひとつできなかったのである。

スポークホイールへの回帰

驚異的な強度を実証したキャストホイールだが、これは当時、鋳物ホイール自体の実績が無かったため設計担当者も必要以上に用心深くなり、結果的に強度を高めすぎて重くなったのだ。つまり、オーバークオリティの商品に仕上がってしまったのである。しかしその後は、急激に進んだ技術革新もあって、徐々に商品は洗練されていき、本来あるべきキャストホイールへと戻っていく。

こうした面白エピソードとも言える背景を経て、スポーツ性の高いキャストホイールは世に出たのだが、その後はトラディショナルなスタイルを好むライダーの声に圧されて、スポークホイール仕様へとまた戻ってしまうのである。

1983年 スポークホイールが標準装備

1983 SR400/500

‘79年から採用されてきたキャストホイールだが、市場からは次第にスポークホイールの復活を望む声が増えてきた。そう、キャストよりもスポークの方がトラディショナルなSRのスタイルにマッチするとファンは考えたのである。そうしたニーズを踏まえて、いよいよヤマハ側もスポークホイール復活の声を無視するわけにはいかない状態になってきたわけだ。

まず市場の状況を的確に判断するため、実は前年’82年にスポークホール仕様の限定車を3000台リリースした。すると、瞬く間に車両は無くなり、その反響の大きさを目の当たりにすることになる。

その結果を見て、’83年に正式に各部をアップデートしたSR400/500が発売された。ポイントはもちろんホイールで、’78年のデビュー以来支持を受け続けるアルミリムとスポークホイールのコンビネーションで復活。また、シートに関しても表皮のデザインを変えるなど、要所を見つめ直すことでよりトラディショナルモデルとしての完成度を高めたのである。

そして一方では、スポークモデルのみならずラインナップから外れたキャストホイールモデルが発売された。しかし、スポークとの販売台数の差は歴然で、まったく太刀打ちできるレベルではなかった。

1983 SR CAST-WHEEL

キャストホイールモデルのバイクカラーは、ブリリアンレッドとブラックゴールドの2色。キャスト特有のスパルタンな印象と相乗効果を生み、バイク乗りの琴線に触れる存在感を出すものの、市場では圧倒的にスポークモデルに人気が集まった。

1985年 ディスクからドラムブレーキへ変更

1985 SR400/500

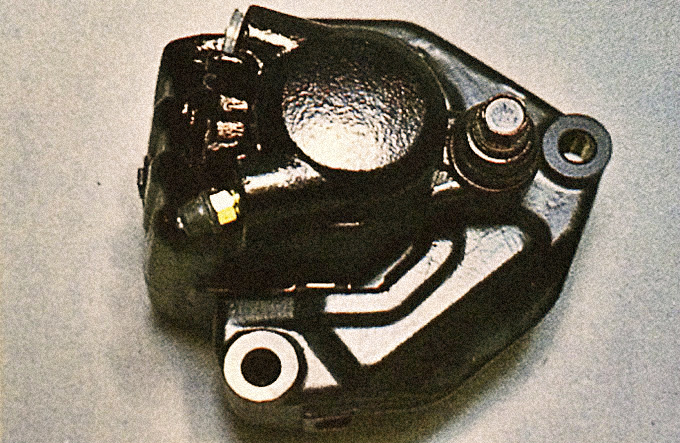

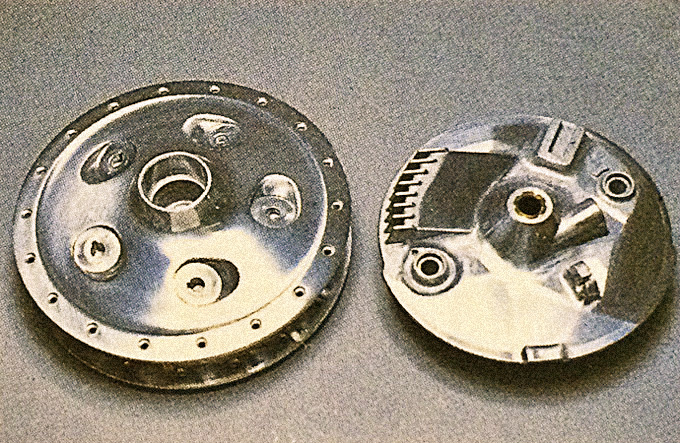

この年は、長いSR史のなかでも指折りのマイナーチェンジが実施された。そのメインどころは、『フロントホイールの18インチ化』と『ドラムブレーキ化』の2点である。

フロントはそれまでの19インチから18インチへとサイズダウン。これは運動性・走行性の向上を狙ってのものと、時代の潮流にのってのものという二つの理由がある。そして、フロントのドラムブレーキ化については、当時のファンがSRに求めた大きな要素として『トラディショナル』が挙げられることから、敢えて時代に逆境するドラムブレーキを採用した。もちろん採用までにはヤマハ社内でも賛否両論あったが、市場を見渡すと、ディスクブレーキの付いた車両にわざわざドラムブレーキを付け替えるという手法が人気を集めていたことでドラム化が実現したのである。

外見はノスタルジックでありながらもそこはヤマハ。性能は最先端のテクノロジーが凝縮され、強力なストッピングパワーを確保するために2リーディングのメカニズムを採用。また、あらゆるシチュエーションを想定して選んだブレーキパッドの材質や、レバーのタッチをミリ単位で研究することで、ディスクブレーキ同等の制動力を備え、また、実に自然な操作性をも具現化したのである。

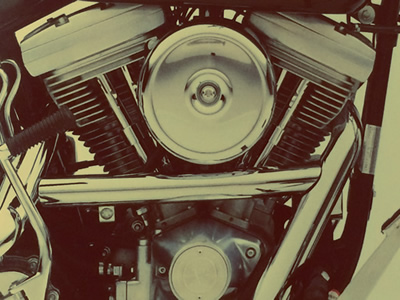

1985 DRUM BRAKE

ドラムブレーキの外観は、SRの前身モデルのヤマハXS-1のそれを踏襲しているが、機能面についてはすべてを新しく開発・設計し直している。そのため、ドラムブレーキといえども効き方はディスクブレーキとまったく変わらない頼もしい制動力を保持する。

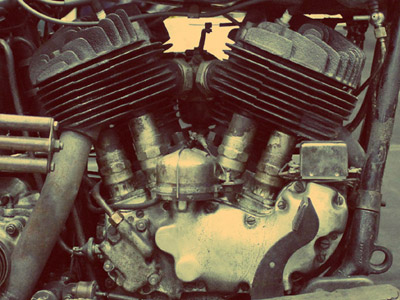

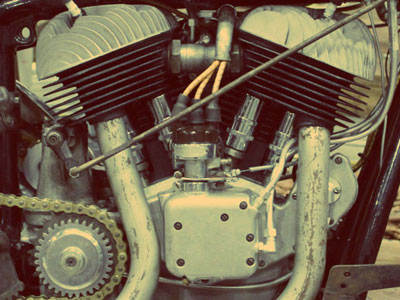

KAWASAKI W

KAWASAKI W YAMAHA SR400/500

YAMAHA SR400/500