インディアンモーターサイクルの歴史

かつては伝説のバイクメーカーとして一目置かれた存在だったインディアン・モーターサイクル。ハーレーダビッドソンのライバルであると同時に、アメリカンVツインの双璧をなすメーカーとして広く知られた存在である。米国マサチューセッツ州で産声を上げたインディアンは、他の追随を許さない抜きん出た性能を保持した多数のフラットヘッドVツインをラインナップ。ハーレーダビッドソンに対して多大な影響を与え続けた名門であった。

インディアン・モーターサイクルが誕生した場所と、

製造期間は?

アメリカ北東部に位置するマサチューセッツ州のスプリングフィールドで1901年に創業。しかし、第二次世界大戦後から続く販売不振によりスプリングフィールドでの生産を1953年に終了し、倒産。その後は複雑に絡み合った商標権の問題でなかなか完全復活を遂げることが出来なかったが、2004年に新生インディアンモーターサイクル社として始動し出す。

代表的モデルの製造年と詳細。

| SCOUT(スカウト) | ・1920~ ・V型2気筒37 cubic inch(cu.in.)、600cc |

|---|---|

| CHIEF(チーフ) | ・1922~ ・V型2気筒61 cu.in.(1000cc) |

| BIG CHIEF(ビッグチーフ) | ・1923~ ・V型2気筒74 cu.in.(1200cc) |

| Four(フォー) | ・1927~ ・アメリカ・ペンシルバニア州のエース・モーター・コーポレーション(Ace Motor Corporation)を買収。その技術で、直列4気筒エンジン搭載の『Ace(エース)』をリリース。車名はその後『Four(フォー)』に変更。 |

| 101 SCOUT(101 スカウト) | ・1928-31 ・V型2気筒45 cu.in.(750cc) |

| SPORT SCOUT(スポーツスカウト) | ・1934-42 ・スカウト(600cc/750cc)のウィークポイントを見直し、ガーターフォークやツーピース構造のフレームを使い改良。 |

何かとハーレーと比較されるインディアンだけど、昔に倒産したのでは?

1920年代までは世界最速のバイクメーカーとして不動の座を確立していた。しかし、歴代の社長による経営がことごとく上手く行かずに、遂に1953年に倒産。その後は、投資家などの手により再興されるが、かつての“強いインディアン社”としては復活できずに倒産を繰り返し、世間でネガティブなイメージがつくことになる。しかし、現在は新生インディアン・モーターサイクルとして再起している。

1901年創業、レースありきのバイクメーカー

ジョージ・ヘンディーとオスカー・ヘッドストローム

さかのぼること今から1世紀以上前。1901年に創業したインディアン・モーターサイクルは、当時自転車のレーサーだった社長のジョージ・ヘンディーと、エンジニアのオスカー・ヘッドストロームの二人によって立ち上げられたバイクメーカーである。

インディアンの歴史を語る上で、レースは切っても切り離せないものだ。いや、それどころかむしろ、レースありきのメーカーだと言っても過言ではない。ここからは、その輝かしい戦績からインディアンの過去を探っていこう。

1911年 マン島TTレースで上位を独占

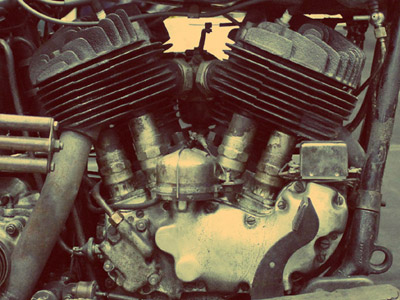

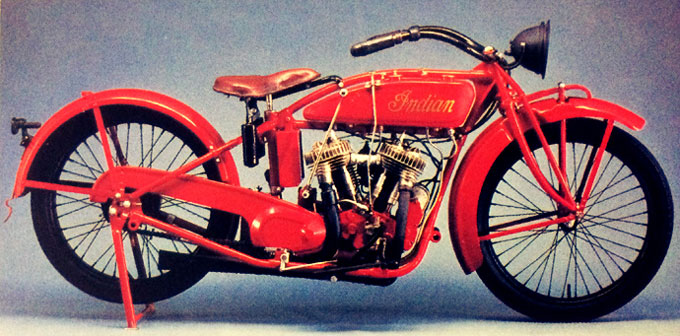

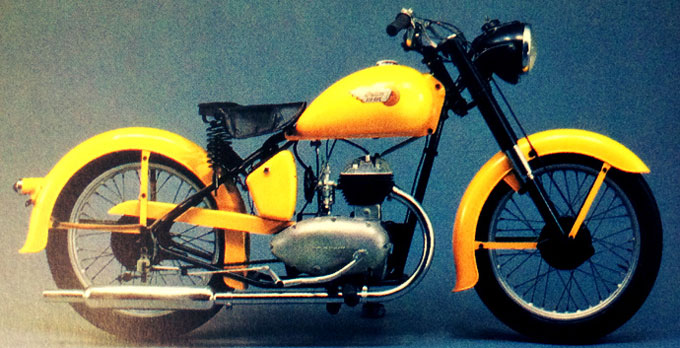

1917 MODEL-O

TTレースで上位を独占したインディアンがイギリスのダグラスに対抗して製作したモデル。

1911年のマン島TTレースは、インディアン・モーターサイクルのひとつのターニングポイントとなった。インディアン・ファクトリーチームの戦績は、アメリカのスター選手だったジェイク・デローザが1位を獲得。更に、チャールズ・B・フランクリンが2位、イギリスのA・J・ムーアハウスが3位と、なんと1位~3位までを独占してしまったのである。1メーカーの上位占拠はマン島TT史上初のことで、これを機に一躍インディアンの名が全世界に知られることになったのだ。そしてまた、このレース以降1920年代の頭まで、『世界一』の称号を欲しいままにするのである。

マン島TTで2位をとったフランクリンは、創業者兼エンジニアのヘッドストロームが引退した後に、その座を継いでチーフエンジニアに就いた人物。彼は1908年~1914年までのレースシーンで培ったノウハウを活かして開発を推し進めていくのだが、開発・設計センスが群を抜いていたのである。このことは、『素晴らしいレーサーは素晴らしい設計者にもなれる』ということを如実に体現することにもなった。

そして、フランクリンの開発への情熱は留まることなく、ニューモデルの『パワープラスVツイン』に新たなメカニズムを取り入れることに尽力し続けたのである。それは当時最先端だったサイドバルブ、つまりフラットヘッドの採用だった。

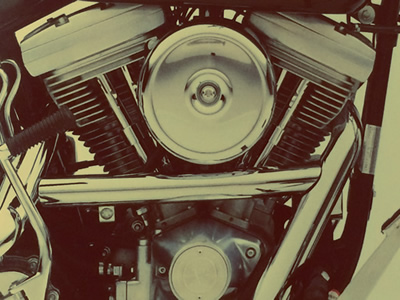

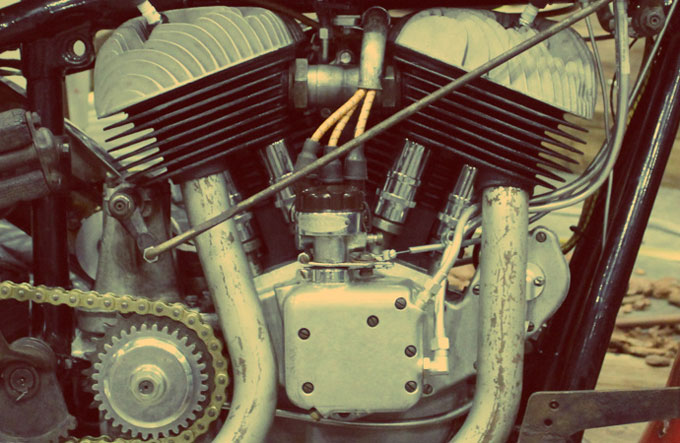

ハーレーの10年先を行くテクノロジー

インディアン・モーターサイクルのエンジンと言えば、吸入側がOHV(オーバー・ヘッド・バルブ)で、排気がSV(サイドバルブ)の、ハーレーのFヘッド(オホッツバルブ)とまったく同じものだった。しかし、インディアンはこのオホッツバルブの方式をいち早く破棄して、新たにサイドバルブ方式を取り入れるのである。

ちなみにこのフラットヘッドのサイドバルブ方式は当時、『次世代アメリカンVツイン』と呼ぶに相応しい、最新のテクノロジーを搭載したエンジンとして扱われていた。そしてこのサイドバルブ方式を取り入れたインディアンの行動は、ハーレーダビッドソンを牽引するウィリアム・S・ハーレーと比べて10年以上も早い対応であった。こうした圧倒的なスピード感と、優秀なエンジニアの存在がインディアン・モーターサイクルの強みだったと言えよう。

オホッツバルブを止めてサイドバルブ方式にいち早く移行した背景には、ヨーロッパでのサイドバルブエンジンの成功が大きく影響している。インディアンはアメリカのみでなく、世界中に広くアンテナを張ることで常に最新の情報をキャッチしていたわけだ。

インディアンの黄金期

ヨーロッパで人気を集めたサイドバルブ

ヨーロッパで成功を収めていたサイドバルブエンジンは、当時世界最高峰のエンジニアを率いたイギリスのトライアンフや、今は無きダグラスといった錚々たるメーカーが好んで使っていたものだ。それに倣い、インディアンもサイドバルブを搭載し、まずトライアンフ・ジュニアをそのまま真似た2サイクルの『モデルK』を開発。そして、今度はダグラスのメカニズムをコピーした『モデルO』を発表した。いずれも他メーカーの真似からスタートしたインディアンではあったが、そこで培った技術を自社にフィードバックさせて、独自のメカニズムも進化を遂げていったのである。

インディアン・モーターサイクルはそのノウハウをVツインの開発に余すところなく役立て、同メーカーの真骨頂とでも呼ぶべき「スピードへの飽くなき挑戦」を念頭に、開発を推し進めていった。インディアンは創業以来変わることなく、スピードありきの物作りを常に行っていたメーカーである。

そして、こうしたスピードマシンの開発には、小排気量車についてはチャールズ・グスタフソンが司令塔的役割を果たしていた。また、それと並行して、彼はフランクリンへの全面的なバックアップも行っていた。つまり、グスタフソンは小排気量車のみでなくVツインエンジンの開発にも深く関わっていた人物である。そして、グスタフソンとフランクリンの手により完成したのが、1916年リリースのVツイン、パワープラス997ccだった。

ファンを熱狂させたパワープラス

パワープラスの登場は世界中のバイクファンを熱狂させた。その頃はまだ8バルブ・レーサーが現役で活躍していた時代であったが、フランクリンは最新鋭のテクノロジーを誇るパワープラスを、192km/hという当時にすれば驚異的なスピードをたたき出すレーサーに仕上げたのだ。

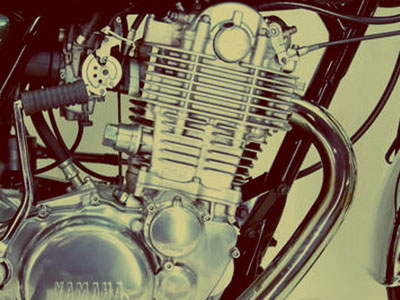

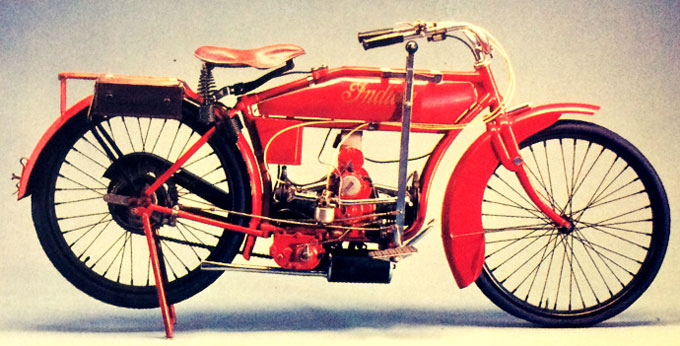

そして、1920年にはVツインのスカウト596ccを発表して、11psで88km/hのスペックを誇るスタンダードモデルを完成させていた。このスカウトのエンジンはその後、934ccまでアップされるが、その他にも997ccと1206cc2タイプのチーフモデルにも採用。サイドバルブエンジンはその性能の高さから、インディアンが絶対の自信を持って搭載する切り札的エンジンとなったのである。

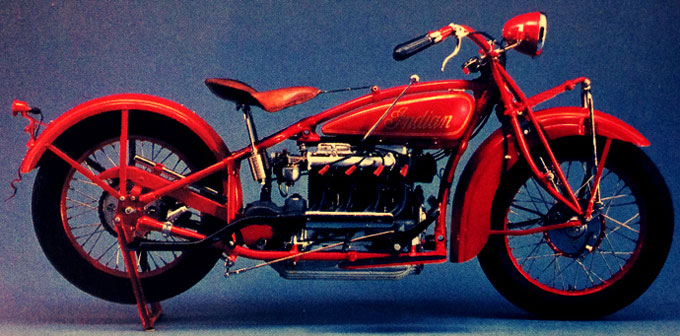

1924 BIG CHIEF74

1922年に誕生した名車のインディアンチーフ。翌年には1200ccのビッグチーフがリリース。これは2年後の初期モデルとなる。

1929 FOUR78 401CA

フォー(※前名はエース)は1927年にインディアン社がエース・モーター・コーポレーションを買収し引き継いだモデル。401はシングルクレードルフレーム仕様。

世界最速に挑み続ける日々

インディアンは1925年までの間に、全霊をかけてスピードチャレンジを続けた。そして、世界最速の座を不動のものとするために、生え抜きのエンジニアたちでワークスマシンを製作。それをサーキットへ送り込み、1920年にイギリスのブルックランズでバート・レバックが152.5km/hを記録した。しかし、喜んだのもつかの間で、すぐにハーレーダビッドソンがデイトナで166.2km/hを出して逆転。瞬時にレコードホルダーを奪われたのである。

とは言え、そのままインディアンが食い下がるなんてことはありえず、1925年には254.5km/hというとんでもないタイムをたたき出したのである。しかし、このフランスで計測されたタイムは、往復ではなく片道のみの数値だったために公認されずに終わってしまった。

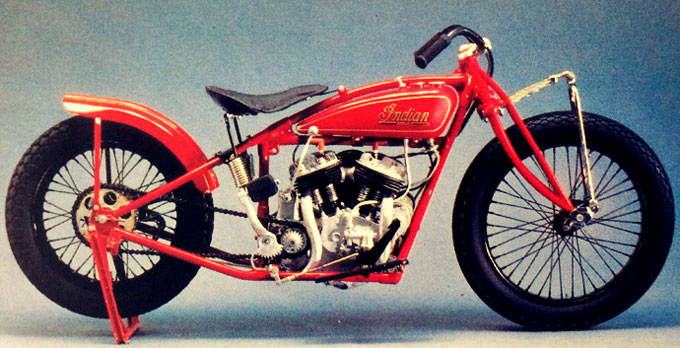

1929 SCOUT45

ごく短いエキゾーストを持つ101スカウト。TT(=ツーリストトロフィー)やヒルクライムレースなどに登場した。

1931 SCOUT45 “101”

フロントにリーフスプリングが備わる101スカウト。モデル名は、スロットルを軽くひねるだけで101mile(=161km/h)を記録することに由来。

救世主スポーツスカウトの誕生

悪化し続ける経営状況

1925年以降、徐々にインディアン・モーターサイクルの販売は伸び悩んでいくことになる。そしてやむなく、ヨーロッパの拠点としていたロンドンの事務所を閉鎖。それとほぼ時を同じくして、あの1929年の世界大恐慌が起こったのだ。当時アメリカ本国を見れば、ほとんどの人々の生活水準は悲惨な状況で、バイクどころではなかったのである。更に、アメリカ製品の輸出価格がそれまでの約2倍にまで跳ね上がってしまったために、生産台数は著しく減少。大恐慌の前では何をやっても焼け石に水であった。

インディアンの経営がどれほど危機的状況であったかと言うと、1918年に3万5000台の車両を生産していた工場は、1931年には約4500台。2年後の1933年になると、その半分以下の1650台にまで下がり続けたほどである。倒産まで時間の問題と誰もが感じていたが、そこをなんとか踏ん張り、インディアンは体制を立て直したのであった。

ちなみに、ライバル社のハーレーも大恐慌の影響を受けていたのは同じだったが、生産工場を日本にも置いていたために急場をしのいだのである。しかし一方、インディアンはほぼすべてアメリカ本国で生産していたため、もろに打撃を喰らってしまったわけだ。そんななかでも、インディアンのエンジニアたちは腐ることなく、起死回生のモデルをリリースすることになる。1934年に発表されたスポーツスカウトがそれだ。

起死回生のハイパフォーマンスモデル

現在も熱狂的なファンに支持されるこのスポーツスカウトは、フロントにレース用のガーターフォークを装着。フレームはエンジンを吊り上げる格好のキーストン型で、車重は極力装飾を廃してシンプルにすることで約195kgという軽さを実現。また、エンジンのメカニズムに関してはスタンダードのスカウトとは比較にならない、まったく別物のハイパフォーマンスエンジンが搭載された。

設計陣がこだわり抜いて完成させたスポーツスカウトは、圧巻の強さを見せ付けた。まず1935年に、アメリカ・フロリダ州ジャクソンビルの200マイルレースでローディー・ローデンベルグのライディングで圧勝。そして翌1936年、ジョージア州サバンナの200マイルではライダーにエド・クレッズを起用して、彼の華麗な走りで再度勝利を収めている。

1939 SPORT SCOUT45 “639B”

エンジンだけ見れば101スカウトの進化版だが、ボア・ストロークに変化はない。しかしライドフィーリングはまったくの別物。

1940 SPORT SCOUT45 “641”

1940年代に入るとインディアン社は製作するバイクの大半を軍用化へ移行。そのため一般ユーザー用のスカウトはこの年式付近が最終となる。

恐るべきインディアンの実力

ちなみにクレッズが操るスポーツスカウトの速さは、ライバルのハーレー幹部、ウィリアム・H・ダビッドソンをもってしても、「私たちよりも明らかに速い」と言わしめるほどであった。それを機にハーレーは、WLDRというスピードに重点を置いたモデルをリリースするが、このニューマシンでもスポーツスカウトの足元にも及ばなかったのである。そのため、そこで遂に、満を持してハーレーは純レーシングマシンのWRを投入することになった。

しかし、である。なんとレースで勝つことだけを考慮して生んだWRを持ってしてもスポーツスカウトには勝てなかったのである。1937年に初めてデイトナで開催された200マイルレースではインディアンの常連のクレッズが1位を獲得した。

その後、第二次世界大戦後の1947年にはジョニー・スピイゲルホフがその座を引き継ぎ、翌年1948年はフロイド・エムデが優勝するなど、インディアンレーサーの躍進は誰も止めることが出来なかった。もはやデイトナを制すマシンはインディアンを置いて他にいなかったわけだ。当時は誰もがインディアンの実力を認めていた。しかしながら、このメーカーの歴史には不思議と不運がつきまとったのである。

世界最高峰のバイクメーカー

不運に泣かされた過去

1920年代前半までは、どこもインディアンが手がけるバイクのパフォーマンスに太刀打ちできなかった。そう、世界屈指のバイクメーカーとしてその名を轟かしていたのである。ところが不思議と、経営が軌道に乗ることはなく、優れたエンジニアとバイクを抱えながらも苦境に陥り、輝かしい名声は衰退の一途を辿ることになる。

インディアン・モーターサイクルの創業者、ジョージ・ヘンディーは1943年までその生を全うしたが、会社に目を向けると、常に社長が替わるという異常事態が起きていた。1916年にはアルボードが社長に就任、1920年にはスキナー、1926年にウエシュラー、1927年にバワー、1929年にレビンと、わずか13年の間に6人も社長が替わっているのである。会社を代表し、責任を持つ人物がこれほど流動的では、対外的にも信用を得ることなどは不可能。つまり、インディアンの運営面すべてが社会的にマイナスイメージを持たれるものになってしまったのだ。

超巨大企業デュポンとの合併

1931年には、世界最大手の化学製品企業であるデュポンと合併し、その一族が社長に就いた。当時のデュポンはインディアンに塗料を納入していたが、一連の流れから白羽の矢が立ったわけである。もちろんデュポンは塗料だけを扱っている企業ではなく、電化製品や自動車、航空機、船外機エンジンなど、アメリカの三大財閥のひとつに数えられる超巨大企業なだけに、その取り扱い品目は多岐に渡っていた。

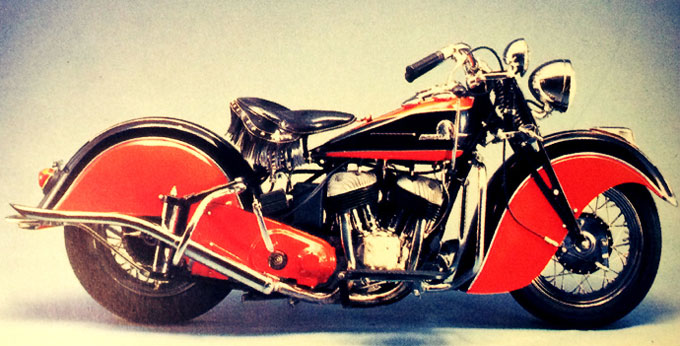

1939 CHIEF74 “399-B”

‘39年以降からエンジン・シリンダーヘッドの形状が半月フィンタイプに変更。それまでの飾り気のない無骨な印象からスタイリッシュなスタイルになる。

しかし、合併してほどなくすると、そうした多くの部門で得た収益のほとんどが、2輪部門、つまりインディアンの赤字にあてることになってしまったのだ。さすがに収益に厳しい大企業としては、このまま経営を続けることは出来ないと判断。1945年にインディアン・モーターサイクルを手放して、今度はディーゼルエンジンの技術力で広く知られたトルク・エンジニアリング社のロジャースが社長となった。

しかし、経営者が変わろうともインディアンの業績が良くなることはなかった。当時は四輪の『T型フォード』のような一般車が脚光を浴びていた時代で、インディアンは大衆的とは対極をなす存在だったのである。そこで、創業者の名を冠した伝統的なヘンディー工場の旧モデルの設備を一新。新たなシステムを導入した新工場を設置した。

倒産を経て復活

ライバル社のハーレーが手がけた小排気量バイクのハマーが人気を集めたことに注目して、インディアンも同様の策を展開しようと画策。一方、日本ではすでにインディアンの関西総代理店であったキャブトンが、世界大恐慌の煽りを受けて販売する商品がなくなっていた。そのため、自社でインディアンのエンジンをコピーしたアローとOHVバーチカルのスカウトをリリースしたところ、それなりの反響を得ていたのだ。

インディアンはそうした日本の状況も踏まえて行動に移したものの、アメリカのような広大な土地では220~440ccといった小排気量車が売れるはずもなかった。そのため、再度、大排気量の『チーフ』の生産に取り組むこととなる。しかし、本国の動きとは別に、イギリスでもインディアンを生産すること。そして、名車ヴィンセントのVツイン・チーフの開発プランも立てていたが、そのいずれも実現させることは出来なかった。

1953 BRAVE BROCKHOUSE

このモデルは’53年の倒産前、’50年に製作されたイギリス製小排気量モデルである。

その後インディアンは、会社自体が『モーターサイクル』と『セールス』の2つに分社化されて、別々に運営された。一度倒産し、最近復活を遂げたのはこの『モーターサイクル』の方で、セールスの所有権はこれまでの複雑な版権の売買により未だにクリアにはなっていない。このように、インディアンはひと昔前までは世界の頂点に君臨した実力派のバイクメーカーであったものの、どこでネジが狂ったのか、その後の経営に関しては不運続きだったのである。

TRIUMPH MOTORCYCLES

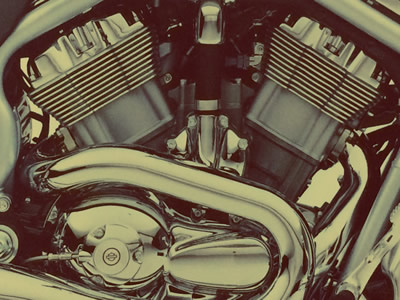

TRIUMPH MOTORCYCLES V-ROD

V-ROD