トライアンフモーターサイクルの歴史

イギリスが世界に誇るバイクメーカー、トライアンフモーターサイクル。誕生から現在に至るまでの軌跡を追うと、実に130年もの長い歴史を持っていることが分かる。そのため、トライアンフ・ファンの中には、「ハーレーダビッドソンよりも古く、また由緒正しいメーカーだ」と、声高に叫ぶ人も存在する。確かにそうした見方も出来るが、一方で、トライアンフが歩んできた道程は波瀾に満ち、紆余曲折を経て今があるという事実も忘れてはいけない。幾度にも渡る経営者の交代、会社の倒産、そして復活。こうした流れの中で不死鳥のごとく蘇ってきたトライアンフだが、では一体、「どの年までが本物のトライアンフなのか」、と意見が分かれるのも同メーカーの特徴だろう。ここではその130年に渡る歴史を紐解いてみよう。

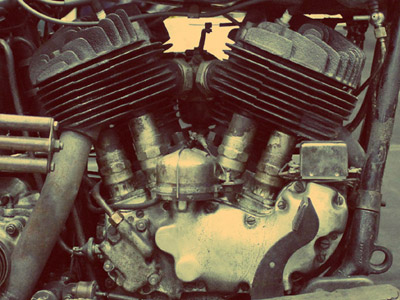

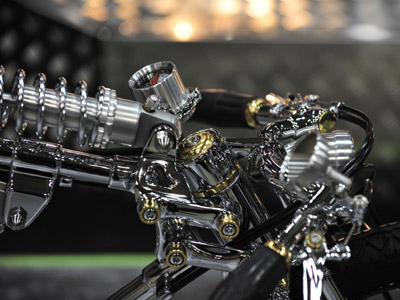

よく耳にする『別体』と『ユニット』って何のこと?

またそれぞれの年代は?

簡単に言うと、エンジンとトランスミッションがそれぞれ別のものを『別体(プレユニット)』。一緒のものをユニット・コンストラクション、『ユニット』と呼んだ。

1956年までの『別体』から、1957年に初の『ユニット』モデルの3TA-21がリリースされた。そしてその後ユニット化が進められ、1962年が『別体』のラストイヤーとなる。とは言え、外見は違うが中身を見れば、双方共に大きな変更点は無かった。

- 第一次世界大戦を機に躍進

- 創業者ベッドマンからサングスターへの交代

- アリエル社から経営幹部を招聘

- 1938年型スピードツインが登場

- 戦後から民間用バイクの製造が本格化

- 1949年に6Tサンダーバードを発表

- メリデン時代の米国への進出

- ジョンソン・モーターズあってのアメリカでの成功

- トライアンフのアイコン、ボンネビルの誕生

- 1957年 初のユニットモデルが誕生

- TR5トロフィーの根強い人気

- ボンネビルの由来とエドワード・ターナーの最期

- タイガー110をベースにして産まれたボンネビル

- 1959年 トライアンフはBSA傘下を公に発表

- CB750Fourで認めた自らの敗北

- トライアンフの黄金期から現在までの紆余曲折

- 衰退からのトライアンフの復活

第一次世界大戦を機に躍進

トライアンフの誕生は、1885年。イギリスでドイツ人のジーグフリード・ベッドマンが貿易会社を興したのが始まりである。そして、当時から工業が盛んだったコベントリーに自転車の製造・販売を行うトライアンフ・サイクル・カンパニーを設立。時代の潮流を捉えた自転車がヒットして成功を収めると、すかさず彼はバイク市場に参入。1902年に第一号車を発表すると、その後大衆車として人気を集め、瞬く間にイギリスを代表するバイクメーカーとなってゆく。

トライアンフの快進撃はそのまま続き、認知度を広げていくなかで、1914年にあの第一次世界大戦が勃発。そしてその頃には既に、トライアンフは実質的にはイギリスどころか世界一のバイクメーカーに成長していたのである。

創業者ベッドマンからサングスターへの交代

アリエル社から経営幹部を招聘

1936年、ジーグフリード・ベッドマンからジャック・サングスターへと経営者が代わった。彼は1932年に経営難に陥っていたイギリスのバイクメーカー『アリエル』を立て直した人物で、その手腕が期待されていた。そして、設計の中枢を担う人物には、サングスターと同胞の、アリエル社をスクエアフォー・ユニットの大ヒットで救ったエドワード・ターナーを招聘。そこで入れ替わるように、JAPからアリエル、トライアンフと渡り、技術力をいかんなく発揮した有能な設計者ヴァル・ペイジが今度はBSAへと発って行った。

ターナーと共にアリエル社から図面チーフとしてバート・ホップウッドを招き入れ、いよいよ新型バーチカルツインの開発がスタートされた。しかし、開発資金が限られていることから、まずターナーは前任のペイジが手掛けた250cc、350cc、500ccのシングル系バイクをリファインすることから手を付けた。彼はかつての同胞ということもあり、事前にペイジが関わったアリエル時代の作品を詳細にチェックしていた。そのため、それらシングル系にわずかの手を加えるだけで、1936年にシングルスポーツ車のタイガー70(250cc)、80(350cc)、90(500cc)のリリースが実現した。

1938年型スピードツインが登場

SPEED TWIN

そして、遂に1937年に、1938年型と称してあの「スピードツイン」が華々しくデビューを飾った。イギリスのメディアは皆一様に、このスピードツインをアリエルの4気筒同様のマルチエンジン(多気筒)を搭載したバイクだと報じた。また、実測した最高速度が当時としては最高峰の150km/hと公表されたため、タイガー90よりも速いバイクということで瞬く間に広く知られることになる。さて、今では当然だが、かつては単気筒エンジンよりも速いマルチエンジンを積んだバイクは、唯一トライアンフのみという逆転現象であった。そのため、このスピードツインはその希少性も相まって驚くほどの人気を博すことになったわけだ。

スピードツインの成果が物語るように、ジョンことジャック・サングスターとエドワード・ターナーによる新生トライアンフの第一歩は、当人達でさえ信じられないほど幸先の良いスタートを切った。以後、ベッドマンが完全に経営から離れたことで、バイクのみでなく、それまで自転車から自動車までと手広く展開していた分野を一旦見直すことに。そして、それら多くのオリジナル商品を製造していたマッチパークストリート工場を手放して、新たな時代に突き進むことになる。ちょうど時代はその時、第二次世界大戦に入っていたことから、トライアンフの目下の製造はミリタリーモデルが主軸となっていた。

大戦中は軍用車を5万台生産した。しかし、製造工場のあったコベントリーは軍需産業地帯であったため敵軍の攻撃をもろに喰らった。なかでもドイツ軍の爆撃は激しく、トライアンフ工場は壊滅。その後は場所をメリデンに移して、1942年に新工場を稼動させた。そこで設計チーフのホップウッドは、軍用にスピードツインをサイドバルブ化した500cc5TW、シングル系350ccサイドバルブの3SW、OHVの3HWの3モデルを新メリデン工場で急ピッチで生産した。

戦後から民間用バイクの製造が本格化

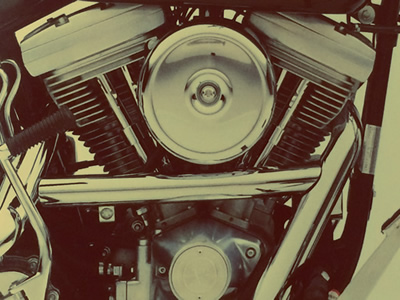

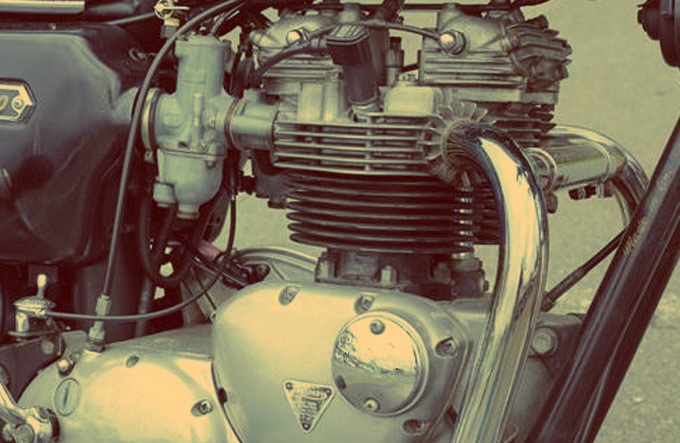

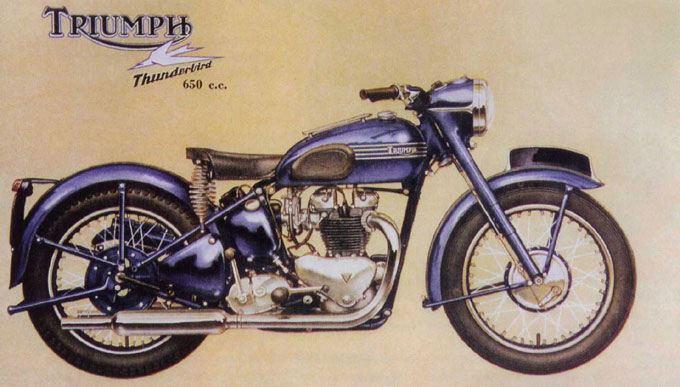

1949年に6Tサンダーバードを発表

6T THUNDERBIRD

アリエル社から手厚く招き入れられた、トライアンフの歴史を語る上での重要人物の『エドワード・ターナー』。デザイナー兼重役であった彼が、’38年型の名車「スピードツイン」の開発者であったのはあまりにも有名だ。そしてターナーはその後、スピードツインの後継モデルとなる6Tサンダーバードを戦後の’49年にリリースした。

このモデルはイギリスではなく、アメリカ市場に向けて生産されたバイクであった。当時米国では大排気量、大馬力のハーレーやインディアンに人気が集中。そのためトライアンフもそれに合わせて、2気筒500ccのスピードツイン・エンジンを650ccに拡大した。前述のハーレーなどに比べれば明らかに排気量は小さかったが、軽量で敏捷なバイク特性が逆に話題となり、ターナーの目論見どおりにアメリカで大ヒットを記録する。

これをキッカケにトライアンフや他のイギリス勢は一気に米国進出を計ることになった。当然彼らは、アメリカ製バイクのライバルという立場を明確化しながら、熾烈な販売競争を繰り広げることになる。圧倒的に不利な立場で、一歩も引かないライバル国でのトライアンフの雄姿はなかなかに魅力的であり、熱狂的なファンはそうした面も含めて長く支持しているわけだ。

メリデン時代の米国への進出

そして1950年代。トライアンフは世界最大のマーケットであるアメリカにおいて、輸出攻勢を一気にかけてシェア奪還を計画した。ちなみに、同メーカーが誇るメリデン工場から数々の名車を産み落とした1950~60年代はその後メリデン時代とも呼ばれ、世界中にその名を轟かした黄金期でもあった。また、意外なことに、トライアンフが最も売れた国は自国イギリスではなく、他でもないアメリカ市場だったのである。

1950~60年代のアメリカと言えば、誰もが認める世界最大のバイクマーケットであった。そして、バイクそのものがカルチャーとして捉えられ、スポーツの一貫でライディングすることも盛んになる。街乗りやツーリングといった一般的な用途のみならず、ダートレース、エンデューロ、ドラッグレース、ヒルクライム、ロードレースなど、多くのモータースポーツが50年以上も前のその時から行われていたのだ。特に西海岸での盛り上がりが高く、カリフォルニアを中心とした周辺地域はその後、モータースポーツのメッカとして広く認知されていくのである。

ジョンソン・モーターズあってのアメリカでの成功

西海岸のバイクやレースシーンを語る上で欠かせない最重要ショップである、ジョンソン・モーターズ。同ショップの存在がなければ、米国でのトライアンフの成功は無かったかもしれないと言われるほどだ。両者の出会いは1936年のこと。創業者のビル・ジョンソンと、アメリカ市場を偵察に来たエドワード・ターナーが親交を結んだのが始まりである。以後、ジョンソン・モーターズはトライアンフの正規ディーラーとしてホームグランドのカリフォルニアを始め、西海岸全域で最大規模のセールスを誇ることになった。

ジョンソン・モーターズの特徴として、オン・オフに関わらずバイクレースを積極的にサポートしていたことが挙げられる。これまで数え切れないほどのライダーをスポンサードし、その中には伝説的なライダーのバド・イーキンスやエド・クレッツといった錚々たる面子も名を連ねている。また、ショップとしても常に攻めの姿勢でレースに参戦。1950年代からはボンネビルのスピードトライアルにチャレンジし続けていた。言うまでも無く、レースでの成績が売れ行きに直結するため毎回真剣勝負そのもの。ジョンソン・モーターズはこうしたモータースポーツとの関係が深いショップであった。

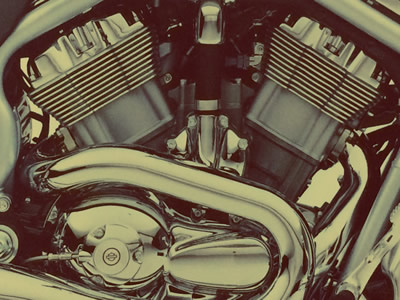

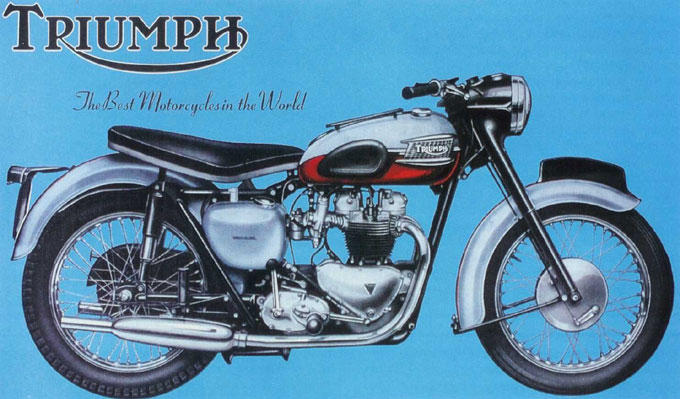

トライアンフのアイコン、ボンネビルの誕生

1957年 初のユニットモデルが誕生

1950年代からトライアンフは、自分たちの速さを立証するためにボンネビル・ソルトフラッツの最高速度記録にチャレンジしていた。と、同時に、メカニズムも年々アップデイトされ、’57年に大きな仕様変更がなされることになる。

3TA-21

この年にリリースされたのは3TA-21。このモデルがトライアンフ初の、ユニット・コンストラクションモデルとなったのだ。このユニット・コンストラクションについてだが、簡単に言うと、これまでエンジンとトランスミッションが別体であったのを一体にしたモデルのことである。

BONNEVILLE

そして2年後の’59年、満を持して、トライアンフのフラッグシップモデルとなる『T120ボンネビル』の販売がスタートした。T120の最高出力は46psで、当時の同排気量クラスのバイクと比べれば比較にならないほどのハイパワーを誇っていた。そして、このデビュー時のボンネビルは通称『ファーストボニー』と呼ばれ、ボンネビルシリーズの中でも群を抜いて希少性が高く、今でも高値で取引されているバイクである。こうして見ると、T120が当時、どれほど市場に多大なインパクトを与えたバイクであったかが理解できるだろう。

外観を見れば、ナセルタイプのヘッドライトが付くことでスポーティーな印象を損なう恐れもあったが、一方でそれは、アメリカ市場を強く意識したモデルだったことが分かる。

このT120ボンネビルの誕生によりT110は姿を消すが、同じ先行モデルであったトロフィーだけはそのまま継続された。トロフィーはそもそもかつての500ccの時代から存在する、どちらかと言うとオフロードタイプのバイク。でも後年は、オフロードバイクという認識は薄れ、控えめなツーリングモデルという印象に変わっていたが、そのままボンネビルと一緒に販売され続けられたのである。

TR5トロフィーの根強い人気

ベテランやマニアの間では、トロフィーは乗りやすいことから根強い人気を誇っていた。シングルキャブで、エンジン内部は吸入カムの駆動ギヤをボンネビルよりも一歯分遅らせることでやさしい乗り味とされた。車体はボンネビルと同じでありながら、こうしたちょっとの違いでまったく異なるライディングフィールになる点もまた面白い。

一方、T120ボンネビルの基本設計は500ccと同じフレームに、ハイパワーの650ccエンジンをさり気に載せたモデルである。そのため、フレームは650ccのマウントを事前に想定して製作したものではないため、若干の役不足は否めなかった。そこですぐ改良のためのミーティングが行なわれ、修正案が固められたのである。

デビューからの1年間は、ステアリングヘッドからクランクケースの下まで伸びるダウンチューブは1本であった。それを翌年、即行で修正して2本に。しかし残念ながら、この2本化によって狙い通りハンドリングが向上したかと言えば一概にそうとも言えない。なぜなら、’63年からエンジンとトランスミッションが一体化したユニット・コンストラクションになると、再度ダウンチューブは2本から1本へと逆戻りされたからである。

この別体式とユニット式についてだが、1962年のエンジンとトランスミッションの別体がラストイヤーだ。そして翌’63年も引き続きユニット式が進められるが、内部を覗いて見れば、実はエンジンもトランスミッションも別体式と大きな変更が無いことが分かる。

ボンネビルの由来とエドワード・ターナーの最期

タイガー110をベースにして産まれたボンネビル

トライアンフのフラッグシップモデルである『ボンネビル』。名前の由来はダイレクトに、アメリカのユタ州ソルトレイクフラッツのボンネビル塩類平原から来ている。1956年にここで、ジョニー・アレンがストリームライナーを操縦して345km/hを記録したのがネーミングの元だ。このストリームライナーのベースはタイガー110で、ツインキャブ仕様とされた。そしてこのマシンを一般使用に耐えうるようにレギュラー化したのが、他でもないボンネビルなのである。ちなみに、トライアンフはこの時点で既に世界最速の座に君臨しており、以後その栄光は1968年のホンダCB750Fourが公開されるまで続いた。つまり、実に10年近くもの長きに渡り、『最速』という栄誉を欲しいままにしたのである。

天才的才能を持ったデザイナー兼重役のエドワード・ターナーは、この間にアメリカの総支配人としての立場も務めた。実質的にはトライアンフの最高幹部である。そして、1960年には日本の各主要メーカーの査察に訪れ、ホンダ、ヤマハ、スズキそれぞれの工場を自分自身の目で見て、想像を絶する近代化ぶりに戦慄することになる。

自分たちのトライアンフ工場に比べて技術レベルが明らかに違い、その全てにおいて負けているのを目の当たりにした。日本が年産50万台なのに対してイギリスは15万台弱。自分たちの3倍以上もの生産力と、現場で見た技術レベルの高さから、長いこと最速の座にあぐらをかいている内に、もはやトライアンフが時代遅れの存在になってしまったことを痛烈に感じたのである。

1959年 トライアンフはBSA傘下を公に発表

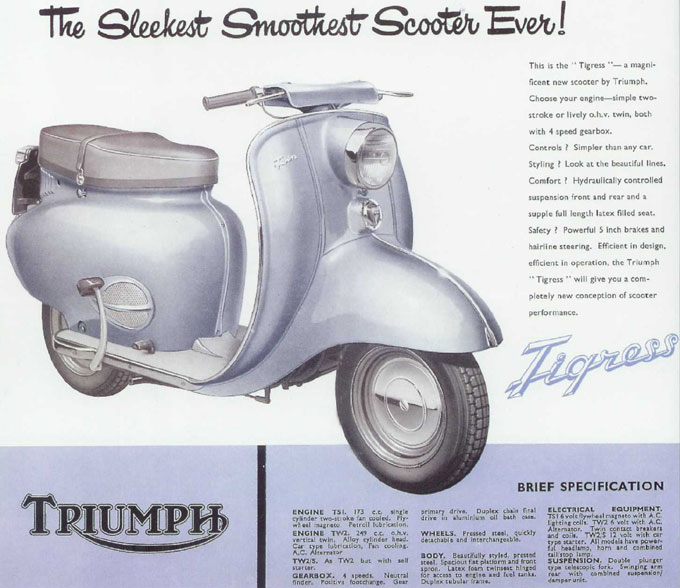

TIGRESS

若干時代が前後するが、ターナーが日本に行く1年前の1959年。初代ボンネビルが発表されたこの年は、トライアンフにおけるひとつのターニングポイントになった年でもある。’59年に一緒にデビューを飾ったトライアンフのスクーター『ティグレス』と、BSA『サンビーム』が同じ物であるのが分かったことで、それまで公にしてこなかったトライアンフがBSAの傘下であるという事実が世に知れ渡ったのだ。そのため、創業者ベッドマンの後を継いだサングスターが1956年からBSAグループの会長の座にあったことも併せて公表した。BSAは1947年にアリエルを、そして1951年にトライアンフを傘下に入れた、世界屈指のモーターサイクルメーカーである。しかし、3社をまとめて一元化するようなことはなく、それぞれに個性を持たせて独自のモデルを生産させ続けていた。

イギリスでのライバル社はノートンやAJS、マチレスを擁するAMCグループのみになっていた。また、トライアンフに憧れるエンジニアは多く、一度は働きたいと願う人が後を絶たなかった。そんななか、1962年に競合ノートンからドグ・ヒーレーが入社してターナーの元で開発を担当。大戦中に陣頭指揮を執った設計チーフのホップウッドは、BSAからアリエルに移り、1961年には再度トライアンフに戻っていたのである。

CB750Fourで認めた自らの敗北

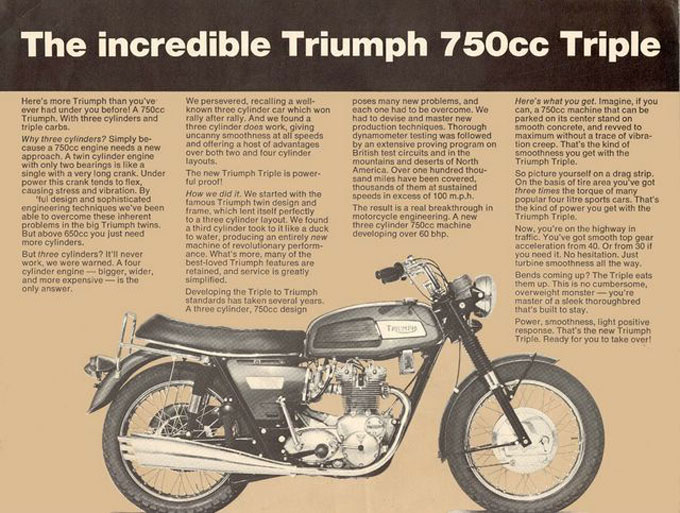

TRIDENT

エンジニアの誰もがエドワード・ターナーに憧れていたが、ターナー自身は日本とのレベルの差に愕然としていた。そして1964年、彼はトライアンフを離れて危機的状況であったBSAの建て直しに尽力することになる。4年後の1968年にホップウッドと共に生み出したOHV3気筒の750cc、『BSAロケット3』と『トライアンフ・トライデント』をリリース。当初はそれなりに注目されたが、次世代モンスターのホンダCB750Fourの登場で一気に旧式扱いされることになった。

アメリカでは意外なことに、小排気量ながらCB350が記録的セールスを誇っていた。そこでターナーは、その流れに便乗しようとDOHCツインエンジンの『BSAフリー』と『トライアンフ・バンディット』を急遽設計。しかし、複雑な構造を持ったDOHCエンジンを’30年代から改良してこなかった工場設備では造れないことが分かり断念した。

そのためターナーの起死回生の一台は、市場に出回ることなくプロトタイプのみで終了したわけである。この仕事を最後に、完全燃焼したターナーは1973年に自宅で息を引き取った。しかし、彼の功績は非常に大きく、これまで手がけたアリエルやトライアンフの不朽の名作を始め、スピードカーのデイムラーSP250といった当時最先端を行ったモデルは、今でも熱心なファンに支持されている。

トライアンフの黄金期から現在までの紆余曲折

空前の人気を博したボンネビルから始まったトライアンフの黄金期。1960年代のトライアンフは興盛を極め、1961年には由緒あるデイトナ200マイルレースで首位を奪取し、’62年はボンネビル・ソルトレイクフラッツで360km/hオーバーの最高速度を記録した。このレースの内実を見ると、アメリカが有利になるように変更されたレギュレーションだったが、それをものともせずに勝利を勝ち取ったわけである。そして、その座に甘んじることなく競合との接戦を常に繰り広げ、マーケットシェアに直結するシビアな戦いを続けた。

1963年にユニット・コンストラクションが進められた。エンジンをコンパクトに見せて軽量化にも貢献するユニット化は、トロフィーやボンネビルといったすべての車種で採用されることになる。そして、アメリカ西海岸、東海岸用モデルの2パターンを間断なくリリース。各地域に適したバイクがピンポイントで投下されたのである。また、街乗りではなくダートやサーキット走行を目的としたスポーティーなスペックが与えられたモデルも販売。他にもオフロード走行をメインにしたSC(スクランブラー)というモデルもラインナップしていた。

しかし1968年、それまで栄華を誇ったトライアンフは、かつて日本に査察に行き大きなショックを受けたホンダの台頭で衰退してゆく。そう、ホンダのCB750Fourが世界最速市販バイクの称号を勝ち取ったのだ。結果、トライアンフを始め、他のイギリスメーカーの力も衰えていき、あろうことかトライアンフの親会社にあたるBSAグループが1973年に破産状態に陥ってしまう。これが決定打となり、トライアンフの最強伝説は一旦の幕を閉じるのである。

衰退からのトライアンフの復活

トライアンフの復活の兆しは1975年、メリデンモデルの生産開始から見られた。しかし1983年にはその期待を裏切り、また生産を一時中断。そのときトライアンフのすべての権利は実業家のジョン・ブローアに移り、育んできた栄光は一時的に消え去ることに。が、波乱万丈のトライアンフの歴史はそこで終わることなく、今度はイングランド東部ベッドフォードシャーのレス・ハリスがブローアに交渉を試みた。そして、トライアンフの金型を使ってボンネビルの生産を再開することに成功。ここから徐々にではあるが、狂った歯車が嚙み合い出していくのである。

そして1990年。ブローアによりDOHCエンジンを搭載したニュートライアンフの発表が行われた。このバイクはかつてのメリデンがそうであったように、ヒンクレイという土地で製造されたためヒンクレイ・トライアンフの名で呼ばれることに。以後、2000年にはイギリス本社が全額出資した子会社を主要な世界各国に設置。日本にもトライアンフ・ジャパンが設置され、現在に至るまでサービス体制の整った安定感のある経営が行われている。

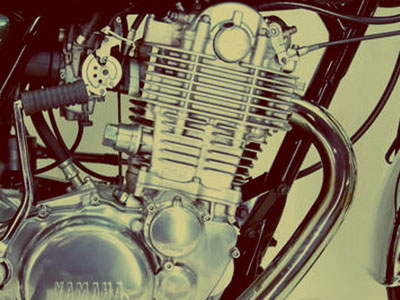

YAMAHA SR400/500

YAMAHA SR400/500 INDIAN MOTORCYCLE

INDIAN MOTORCYCLE