ハーレーダビッドソン

ナックルヘッドの歴史

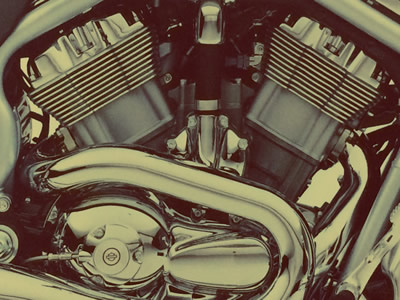

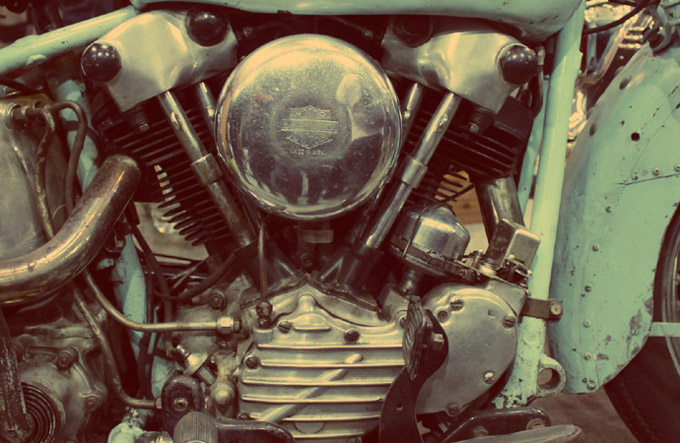

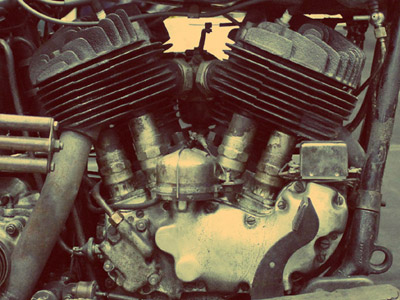

長く続くハーレーダビッドソンの歴史において、量産車として初めてOHV=オーバーヘッドバルブのメカニズムを採用したのがナックルヘッドである。そして、記念すべきこのエンジンの設計・開発を担当したのが、1903年の第一号車の発表以来、常に最前線で指揮を執ってきた創始者のひとり、ビルのニックネームで知られるウィリアム・S・ハーレーだ。

ナックルヘッドの名前の由来と、

製造されていた期間は?

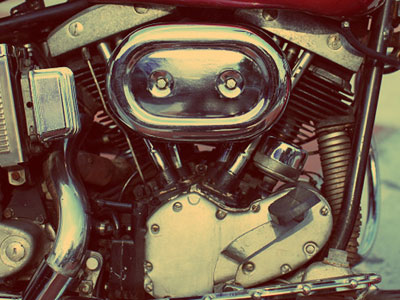

エンジンの上部、ロッカーカバーの形状がナックル=ゲンコツ型に似ていたため自然とそう呼ばれるように。厳密には、当初ロッカーアームが剥き出しで、その形から命名されたもの。この名前はハーレー本社が当初から呼んだものではなくニックネームが始まりで、製造された期間は1936~47年の11年間。

ナックルヘッドの種類と、

それぞれのモデルが製造された期間は?

種類はEL、E、FL、Fの4種類で、製造年は下記の通り。

| EL | ・1936~48年まで製造 ・61キュービックインチ=1000cc |

|---|---|

| E | ・1937~38年、1941~48年の2度製造 ・61キュービックインチ=1000cc |

| FL | ・1941~48年まで製造 ・74キュービックインチ=1200cc |

| F | ・1942~48年まで製造 ・74キュービックインチ=1200cc |

- フラットヘッドからナックルヘッドへの変遷

- 国内でもハーレーの生産を開始

- 1927年に初のハーレーディーラーがオープン

- ナックルヘッドの国産化

- 多くのトラブルを抱えていたプロトモデル

- プロトモデルのオイル循環経路

- 改善された市販モデルのオイル循環経路

- 1936年にハーレー初のOHVエンジンが発表

- 開発者ヴァルペイジによる次世代的テクノロジー

- ナックルヘッドエンジン各年の変更点

- 1938年にシリンダーヘッドすべてを改良

- 1936~47年までの変更部ダイジェスト

- 1936年 軽量化に注力

- 1938年 ハイテンションコードの開発

- 1939年 シフトパターンの変更

- 1940年 ファットタイヤのレギュラー化

- 1941年 74(1200cc)モデルの販売

- 1947年 ナックルヘッドの最終モデル

フラットヘッドからナックルヘッドへの変遷

1936年に満を持して販売が開始されたナックルヘッド。ここではまずその前に、フラットヘッドからの変遷を見ていこう。

サイドバルブエンジンを搭載したフラットヘッドは、実際のところは当時生産・人気ともにトップを独走していたインディアンを真似したものであった。そもそも、ハーレーダビッドソンとインディアンは切っても切り離せない関係で、ひとことで言うと宿命のライバル。そのライバル社のメカニズムを模倣して、ハーレーが独自のアレンジを加えたエンジンがフラットヘッドだったわけである。

しかしここで、ひとつの疑問が生じる。それは、ハーレーはFヘッド(オホッツバルブ)という最新鋭の技術を持っていたにも関わらず、何故、あえてフラットヘッドに着手したのかという点だ。1929~30年には、このFモデル仕様のJ、JD系はノーマルの状態でレーシングマシンさながらの性能を発揮していたバイク。にも関わらず、サイドバルブにこだわったのが不思議でならない。その理由は、『音』である。サイドバルブの方が静粛性に優れていたために人気が集まったわけだ。

しかし、ハーレーの凄いところはそのサイドバルブでも徐々に本家のインディアンを追い詰めるまでに至ったことである。

国内でもハーレーの生産を開始

1927年に初のハーレーディーラーがオープン

1927年に、国内初のハーレーディーラーである日本ハーレー販売所(ハーレーダビッドソン・セールス・オブ・ジャパン)が東京の京橋にオープンした。そして、そこの輸入窓口担当にはアルフレッド・チャイルドなる人物が就任。そして、日本の陸軍などへの納入は、製薬会社の三共(現第一三共)が行っていたのである。当時アメリカから輸入されてくるVL系フラットヘッドの性能は折り紙付きで、故障も少なく、実に良く走るバイクとして信頼を集めていた。こうした流れから、本国からの輸入に依存するのではなく国内での生産化にも着手。専用の工場が建てられて、早速量産化がスタートされた。

1936年には本国でナックルヘッドの1000ccE系モデルが販売開始。それを受けて、国内でも同じようにEL系のナックルを生産するようにと、アメリカからプロトタイプ車が送られてきた。ちなみに、日本の三共工場の状態はというと、フラットヘッド用として既にノックダウン(主要部品を輸入して現地で組立・販売を行うシステム)設備を整え、また、完全な状態で国産ハーレーを製作できるようにとクオリティの高いドイツ製の工作機械も入手してそれを稼動させていたのである。

ナックルヘッドの国産化

そうしたほぼパーフェクトな受け入れ態勢のなかで、ナックルヘッドの国産化は進められていく。また、このときのテストライダーには、輸入窓口担当アルフレッドの息子であるリチャード・チャイルドを起用。リチャードは後のバルコム貿易社長となる人物である。

リチャードはプロトタイプのELを約1000km乗って様々な角度からチェックしたが、その中でバルブスプリングの破損であったりオイルリークといった多数のトラブルを経験。更に、当時の日本の交通事情として道路の舗装がまったく進んでおらず、舗装路は全体のわずか5%にも満たなかったために、フラットヘッドでは皆無だったギヤの欠損による故障も起こった。それが致命傷となって、日本ではOHVエンジンのバイクは向かないという本国の結論に至ったのである。

結果的には、未舗装路がナックルヘッドの生産を中止させる大きな要因となったわけだが、いずれにしても、振動が大敵となって大小さまざまなトラブルが頻発。また、ELプロトタイプの弱点にバルブ周りが挙げられていたが、これは、乗り手がフラットヘッドのシンプルでタフな乗り方に慣れていたために、同じ感覚で荒い扱いをすることで故障を誘発したというのもある。が、根本的な原因としては、バルブステムやロッカーといった潤滑部分が完全に仕上がってはいなかったわけだ。

多くのトラブルを抱えていたプロトモデル

プロトモデルのオイル循環経路

ナックルヘッドは実に良く出来たエンジンとして現在でも元気に走っているが、量産化前の、ことプロトモデル(試作品)に関しては多くのトラブルを抱えていたのである。当初、プロトモデルのナックルヘッドのオイル潤滑方式にはメンテナンスフリーの案が進行。そこには豊富なアイデアが採り入れられていたが、フタを開ければかえって複雑化しただけで、狙い通りの結果を得ることはなかった。ちなみに、どんなメカニズムを目論んで進行していたかをココで順を追って紹介しよう。

1.オイルポンプから送られたオイルはピニオンギヤへ。そしてクランクシャフトとシリンダーヘッド側のオイルラインへ分岐されて送られる。

2.オイルブリーザーを新設計の回転式とすることで、ヘッドからのオイルの戻り分を活発化。

3.プライマリーチェーンにも少量のオイルを送ることで劣化や伸びを防止。

4.オイルの送りと戻りをひとつのポンプではなく別々のもので実施する。

このように多くのプランが盛り込まれていたのである。

改善された市販モデルのオイル循環経路

一方、現在のナックルのオイル循環経路はこうだ。

1.シリンダーへッド部にオイルポンプラインがクランクケースを通って立ち上げられる。

2.そこからラインがY字となり、アルミ製のロッカーハウジングを通ってロッカーシャフトを潤滑。

3.スプリングシート下の受け皿からリターンパイプによって再びロッカーハウジングへ。

4.プッシュロッドを通ってクランクケースのタペットとカムを潤滑。

比較すると分かるが、プロトモデルには実際のエンジンにあるロッカーカバーの補助オイルラインが無かったのだ。単純にロッカーアームにオイルを送ればいいだけと判断していたのである。つまり、ロッカーを介してバルブスプリングの上からオイルをかけて冷却するという構造が採られていなかったのだ。これではバルブスプリングが高熱を帯びて、結果的にバルブ周りが破損してしまうという事態を招いてもなんら不思議ではない。それに加え、ロッカーアームが露出していた状態のためゴミの付着も多く発生したのである。

1936年にハーレー初のOHVエンジンが発表

ひと筋縄ではいかないプロトモデルの問題点を克服して、ようやく量産化にこぎつけたのは1935年のこと。これが1936年モデルとしてナックルヘッドのリリース年となったわけである。初のOHVエンジンの誕生にあたってのハーレー陣営の喜びぶりは相当なもので、それは設立者のウィリアム・S・ハーレー、アーサー、ウォルター、ウィリアムのダビッドソン兄弟の4名が揃って記念撮影するほどであった。そしてこのナックルは、わずか半年足らずで約1600台も販売されるほどの好評を得るが、開発陣はその人気にあぐらを掻くことなく、メカニズムの進化を遂げてゆく。

1936年のディーラー向けの月報誌には、ロッカーアーム部についての詳細な説明が記載されている。ロッカーアームにはオイルを供給するためのマーキングが入っていて、その併せマークよりも左だとオイル量を少なく、逆に右だと多くするという調整を可能にした。更に、フロントのロッカーハウジングには7mm径のエアーニップルが追加されるなど、改良が随時加えられていたのだ。

以来、ナックルヘッドの快進撃は続く。ウィリアム・S・ハーレーのナックルへのこだわりは、OHVのメカニズムのみならず、また、インディアンを念頭に置いたフラットヘッドのイメージからも完全に脱却。まったく新しい次世代のテクノロジーへとステップアップを計っていくのである。

開発者ヴァルペイジによる次世代的テクノロジー

代表的な例が、1つのカムで4つのギヤを駆動させること。これは、それまでギヤが嚙み合う際に生じるバックラッシュ音が耳障りで大きな問題となっていたのを防止するのと同時に、メンテナンス性の向上も踏まえてのものだ。この1カム・4ギヤ駆動の発想自体は、1934年にリリースされたイギリス製トライアンフのバーチカルツイン・マーク6/1=650ccを参考にしている。

つまり、クランクケース内に4つの山を持った1本のカムをセットして、内側が排気/外側が吸気用のプッシュロッドを作動させるというものだ。当時、トライアンフ6/1にこうしたテクニカルな技術をいち早く取り入れたのが、英国アリエルの『レッドハンター』や、同じく英国BSAの『ゴールドスター・シングル/ツイン』といった名作を生み出したヴァルペイジである。設計者の彼は言うまでもなく、2気筒1カムOHVモデルの先駆者的存在であった。

ナックルヘッドエンジン各年の変更点

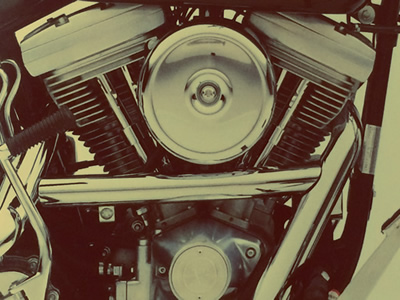

1938年にシリンダーヘッドすべてを改良

話を戻して初期のナックルヘッドについてだが、誕生間もない頃は冒頭にも触れたがロッカーアームは剥き出し状態。結果、ゴミがたくさんついてしまい故障の原因となっていた。そのため直ぐにカバーを付けて対応したが、なにぶんロッカー部のみの改善を前提にデザインしたために全体で見るとバランスが取れなかったのだ。

そこで、精度と全体のバランスを両立させるためにヘッド全てを1938年モデルから一新してシールド・ロッカーアーム式に変更。そして、オイルポンプにアジャスト機構を装備して、ヘッドのオイル潤滑もスムーズになり、それまで求められた「労わって乗る」といった下手な気遣いは不要となったのだ。それら当時のナックルへッドのスペックはなかなか興味深いものがある。

E系

| ボア・ストローク | 84.1×88.9mm |

|---|---|

| 排気量 | 987.6cc |

| 圧縮比 | 6.5、36ps/4600rpm |

| 最高速 | 152km/h |

データ値は多少上下するものの、この数値はほぼ間違いのないものだ。また、ナックルヘッドTTレーサーやレコードブレーカー(記録挑戦用レーサー)用のツインキャブ・レーシングエンジンのスペックは、ハイカムを組んで

・65ps/5000rpm

・最高速 200km/hオーバー

を実現している。

1936~47年までの変更部ダイジェスト

ナックルヘッドの中でも性能の高さに定評のあった1000ccのEL/E系のほかに、サイドカー用ESは、そのいずれもフラットヘッドの1200ccVLH、VHS系よりも排気量が小さくとも高価であった。最新モデルなので当然といえばそれまでなのだが、やはり細部の作り込みを見ると明らかにナックルヘッドに軍配が上がったのだ。

また、ナックルから始まった新たな試みとしては、フレームに関して、第一号車のシングルループフレームから近代的なダブルクレードルフレームへの変更。そして、鋳造だったフロントフォークの材質は軽量化を狙いクロモリ鋼を使用したテーパードチューブラーにするなど多岐に渡った。

1936年 軽量化に注力

軽量化に注力するあまりハンドチェンジのレバーをパイプにするほどの徹底振り。さすがにこれは後にプレスタイプに戻されることになった。

1938年 ハイテンションコードの開発

ノイズサイレンサーのシールド付きハイテンションコードを開発。これでラジオや無線機からの雑音を防止するなど、アクセサリー系のアイテムも本体同様に充実度を増したのである。

ナックルヘッドの進化は留まることを知らない。まず、エンジンは下記スペックに変化。

| E、ES系 | 38ps / 4800 rpm |

|---|---|

| EL系 | 42.5ps / 5200rpm |

1939年 シフトパターンの変更

ハンドシフトの位置が、前方から後方へと引いて(1-2-N-3-4)シフトアップするパターンとなる。

1940年 ファットタイヤのレギュラー化

5.00-16とファットなファイヤーストン製タイヤがオプションに追加。競合のグッドイヤーが16インチサイズの生産化に着手したことから、このファットなタイヤをレギュラーサイズ化。それまでの軽快な印象から重厚なイメージのナックルへと変わってゆく。その理由は、最大のライバルであるインディアンがディープフェンダーなどで外装をドレスアップし、人気を巻き返そうとしたことに対する対抗手段からである。

1941年 74(1200cc)モデルの販売

41年モデルに74キュービックインチ(1200cc)モデルが販売。これはフラットヘッドと併売された。また、細かい部位ではブレーキレバーが、鋳型に素材を流し込む鋳造のスチール製から、素材に圧入をかけて流し込むダイキャストに変更。工業技術の高さを世界にアピールしていたのである。ちなみにこの時すでに、第二次世界大戦が始まっていたが、アルミやフェンダーモールに使われていたステンレスといった素材は、日、独、伊の三国同盟を結んだ国々にとっては羨望の素材であった。

ナックルヘッドの1200ccモデルにはF、FL、FSがあるが、41年を最後にラインナップから外れる。その代替モデルとして、軍用車のWLAがフル生産。軍用の民間向けモデルであるシビリアンモデル『WL』は、1941年から46年の間ごくわずかに生産されただけである。

1947年 ナックルヘッドの最終モデル

・第二次世界大戦後のこの年に、ナックルの最終モデルがリリース。

・新型クランクシャフトの採用で、ボア・ストローク87.3×100.8mm=1206.7cc

・圧縮比はFが6.6、FLは7.0。ともに出力は48ps / 5000rpm

・最高速度160km/hオーバー

47年モデルは当時最も完成度の高いVツインとされた。また、クランク部分に関しては、それまでの61、74、80系共用のクランクピンが

42個ローラー・段付き1穴タイプ→ 44個ローラー・3穴タイプ

に変更。1941年以降のOHV、SVモデルは信頼性の高い頑丈なクランクケースとなっていた。オイルポンプについてもガバナーが、30ポンドの圧で作動するオートマチックタイプとなってエンジンの安定感も飛躍的に向上している。

このように、目覚しい発展を遂げてきたナックルヘッド。当初、ウィリアム・S・ハーレーが「水冷のような空冷を」という目標を掲げて完成させたエンジンは、新しいメカニズムに夢を託したモデルなのだった。

PANHEAD

PANHEAD FLATHEAD

FLATHEAD