カワサキW650(W400、W800)の歴史

カワサキW650の歴史を語る上では、このモデルに行き着くまでのW系の変遷をひとつずつ説明していく必要がある。ここでは、W系の更に前身である『メグロ』からじっくり紹介していこう。

名車メグロ(目黒製作所)とWの関係性って何かあるの?

今も尚、マニアの間で人気を博しているメグロ製バイク。実はその単気筒モデルのスタミナK1/K2から派生したバイクが、カワサキWシリーズのW1である。そもそもメグロは、経営不振により1960年にカワサキと業務提携を結ぶものの’64年に倒産。それ以降、メグロの運営をカワサキが一手に引き受けることになったという経緯がある。

Wの種類と、それぞれの変遷は?

「いろいろあって良く分からない」と、多くの人が疑問を抱くWシリーズについて。大きく、W1/W2/W3/W650/W400/W800の6種類に分けられ、その中でも下記のように細分化される。

| W1 | ・1966~72 ・650-W1、W1SAの2種類 |

|---|---|

| W2 | ・1967~68 ・W2SS(650-W1S)、W2TTの2種類 |

| W3 | ・1973~74 ・650RS-W3、W3Aの2種類 |

| W650 | ・1999~2009 |

| W400 | ・2006~2009 |

| W800 | ・2011~ |

W650の魅力はどういうところ?

まずひとつに、エンジン造形の美しさにこだわり抜いた点。そして、当時最新鋭のテクノロジーを注入したハイパフォーマンスなエンジンであること。更に、ロングストローク仕様のエンジン特性によるゆったりとした、心地良いトルクフルな乗り味も外せない美点だ。

BSA A7を模倣したメグロとW1

Wが過小評価を受けた理由

BSA A7

メグロ・スタミナK1/K2、そしてそこから派生したモデルのW1について話すときに、必ずと言っていいほど引き合いに出されるモデルがある。それは、イギリスBSA社のA7だ。その内容といえば、「メグロやW1はA7を参考にしたバイクだ」というのがほとんどなのだが、そもそも何故、カワサキのバイクだけがこうした扱いを受けるのだろうか。

1950~60年代当時といえば、海外のバイクを参考にした日本車は数多く存在していた。ヤマハはドイツのDKWやアドラー社のバイクをモチーフにしたと明言していたし、ホンダにしてもドイツのNSU、ホレックスから受けたであろう影響の片鱗がそこかしこに見て取れた。そんななか、どうしてカワサキのバイクに関してのみ、「真似たバイクはあまり評価できない」といったマイナスの見方をされてしまうのだろう。

その原因は主に2つ考えられる。まず1つに、カワサキが海外用としてアメリカ市場に輸出した際、「BSA A7のコピーモデルだ」と一部の人間に馬鹿にされたという説が挙げられる。実際はそれほど大した話ではなかったのだが、国内ではこの話に尾びれ背びれが付いて、予想以上に広まってしまったのが原因だと考えられているのだ。

そして2つ目は、Wの性能が、参考にしたBSAのパフォーマンスを凌駕してしまったという説である。つまり、本家以上の完成度を誇ってしまったがために、それを良く思わない英車好きの間で悪口を叩かれるようになり、それが波及していったと言われているのだ。確かに英車好きの立場になってみれば、どれほどWの性能が高かったにしても、「そもそもベースを築いたのはBSAだ」と言いたくなる気持ちは理解できる。

こうした2つの原因から、カワサキWは常に矢面に立たされ、過小評価を受け続けたわけである。

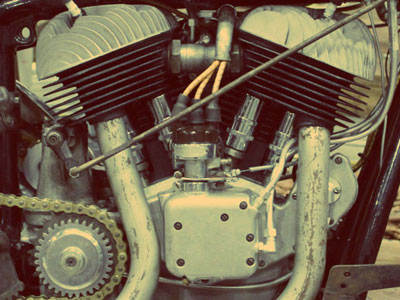

戦後に台頭したBSAが誇るA7/10

時代は1940年代。第二次世界大戦の終焉を機に、イギリスではトライアンフ・スピードツインに代表されるバーチカルツイン車が人気を集めていた。しかし一方で、BSAは既に、1930年代後半にはバーチカルツイン市場への準備を万全に整えていたのである。そして、1938年にOHC500ccエンジンの試作品を完成させて、翌’39年にはOHV500ccエンジンを搭載したA7の開発を、JAPからアリエル、トライアンフと渡り歩いた有能な設計者、ヴァル・ペイジがスタートさせた。しかし、世界大戦の発生によって開発は一旦中止となる。

大戦後にヴァル・ペイジの後を引き継いでA7の開発に携わったH.パーキンスは、それまでのデザインを迅速に具現化。1946年にはBSA初のバーチカルエンジンを搭載したA7をリリースしたのである。そして、’50年になると排気量をアップさせた650ccエンジンのA10ゴールデンフラッシュを販売。更に、’62年にはかの名車、ゴールドスターの2気筒モデルであるロケット・ゴールドスターを発表した。しかし、この年にBSAは完全新設計のOHVツインエンジンを懐に抱いたA50/65をリリースすることで、戦後BSAの名を世に知らしめたA7/10がラインナップからその姿を消し、新たなモデルへとバトンを渡すことになったのである。

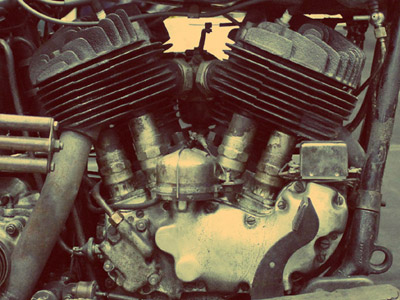

60年型メグロ・スタミナK1から始まるWの歴史

ある意味大本とも言えるBSAの歩みを見てきた次は、本題のWについて焦点を合わせていこう。カワサキWの前身であるメグロ・スタミナK1が、BSAを参考にして生み出された理由は唯ひとつ、K1の前モデルであるセニアT1/2の主要部位が元々似ていたからだと言われている。つまり、目黒製作所(メグロ)が1950年代後半に手がけていた、バーチカルツイン650ccエンジン搭載のセニアT1/2のエンジンレイアウトがBSAに近かったわけだ。

このT1/2は、メグロ初の大排気量バーチカルツイン車で、腰上部分のシリンダーは左右独立式。カムシャフトやタイミングギヤの位置、プッシュロッドの並びなどがBSA A7に似ていたというわけである。そして、このT1/2をベースにして誕生したのが後のカワサキW1シリーズの原点となる60年型のメグロ・スタミナK1だ。参考にして製作しただけあり、見れば見るほどこのバイクはBSAのA7に酷似していた。

メグロがカワサキと業務提携を結んだのは1960年のこと。1950年代後半の経営不振で首が回らなくなってしまったため手を組むに至ったわけだが、その後1963年にカワサキが資本を増強。しかし、1964年にメグロが倒産してしまったことでひとつの幕が閉じたのである。その後はメグロの開発・販売をカワサキが一手に引き受けることになり、’65年に発表されたスタミナK2はメグロの名を冠してはいたものの、実質、開発のほとんどをカワサキが担当していた。

W1からW2SS、W1S、W1SAを矢継ぎ早にリリース

K1の後継であるK2は、パッと見ではK1に多少手を加えたレベルの新型車と思われていた。しかしその実、K1、ひいてはBSA A7のウィークポイントを徹底的に見直したモデルであった。クランクシャフトの支持方式をローラーやボールベアリングに変更するのと同時に、オイルポンプも強化。更に、振動でのボルトの緩みを防止するためにボルト本数を増やして対応するなどの処置がとられていたのである。

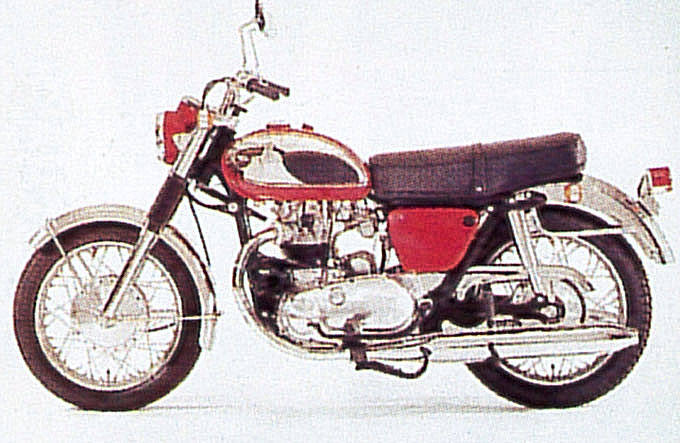

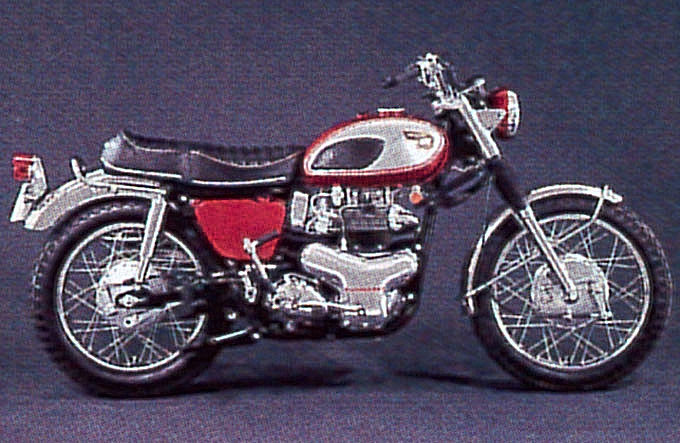

1966 W1

翌1966年には、K2をベースにして排気量を624ccへとアップさせ、クランクシャフトの耐久性を上げたモデルのW1がリリース。当時としては異例の、47ps / 6500rpmを誇るバイクの登場で圧倒的な存在感を示し、他社メーカーとの熾烈な開発合戦もひと段落ついたかのように見えた。しかし、カワサキはそこで満足することなく、より高みを目指して同年に北米輸出用のツインキャブレターを採用したW2SSを発表した。

1967 W2SS(W1S)

1968 W2TT

当時流行したスクランブラーモデルで、マフラーは左出しのアップタイプ。国内販売はされず輸出専用車であった。

1971 W1SA

更に、’67年にはその国内仕様となるW1Sを、’71年にはエンジンのシリンダーヘッド周りを一新したW1SAを販売するなど、現状に甘んじることなく常に攻めの姿勢を貫いたのである。

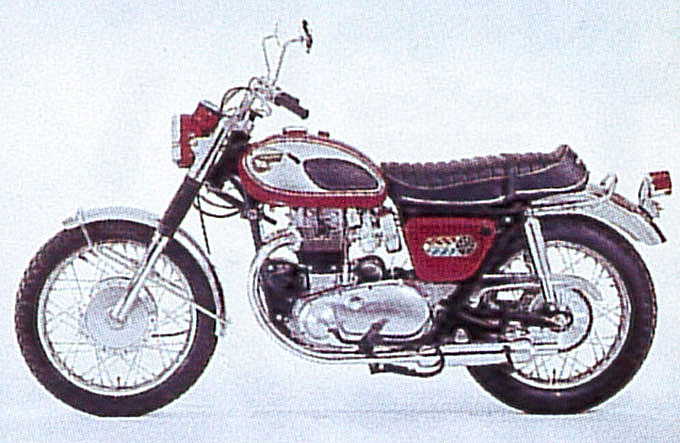

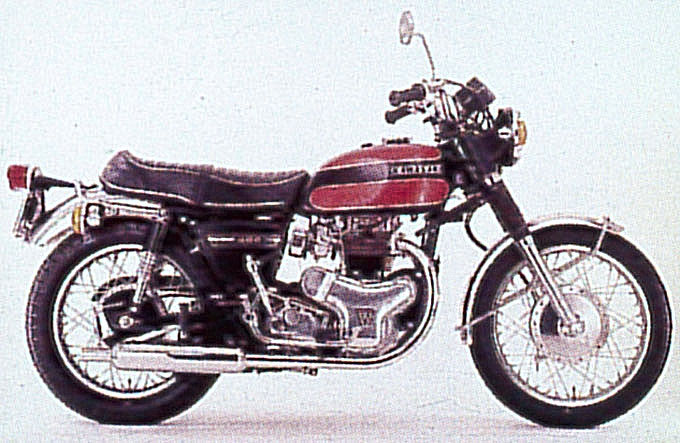

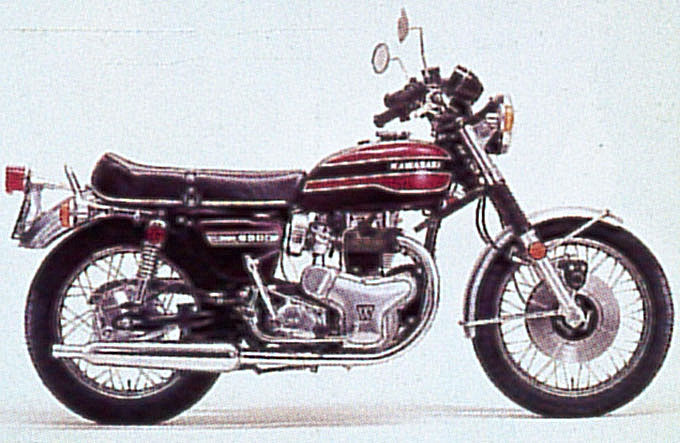

1973 650RS W3

1973年にW系の最終モデルとなったW3がリリース。しかし、同じ時期に誕生したDOHC並列4気筒の名車、Z1/2の記録的大ヒットを受けて’74年に、メグロ・スタミナK1から始まったK/Wシリーズの歴史は幕を閉じたのである。

W650の秘めたるテクノロジー

1999年に登場した最新鋭のバーチカルツイン

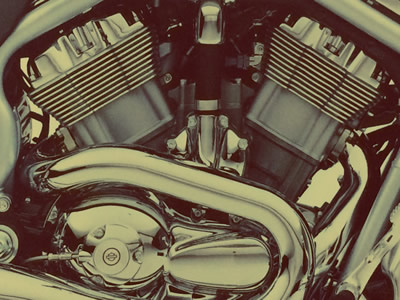

W650

W系最後のモデル、W3が市場から姿を消して25年が経った1999年。カワサキは満を持して、Wの名を冠したW650を発表した。1960年代の英車の雰囲気を色濃く漂わすフォルムには、古典的なバーチカルツイン・エンジンが搭載された。この、かつてのカワサキの名車であるW1を連想させる車名や、トライアンフ・ボンネビルを思わすスタイリングなどから、多くのユーザーは自然とそうした歴史的名車と比較して見ることになった。また、専門家においても、外見や雰囲気からの印象のみで判断し、W650を単なるネオクラシック・バイクという認識で当初は扱ってしまった事実がある。

確かに、客観的に見るだけであれば、新作のW650はそういった印象は否めない。しかし、実際にエンジンに火を入れひとたび走り出せば、まったく新しいバイクであることは一目瞭然である。これまでのW系の流れを汲んだ、ノスタルジックに終始したバイクなどでは決してないということ。それどころか、このW650は最新のテクノロジーが投下された次世代モデルだということを痛感する。そう、これまでのどのモデルにも無い、アイデアや技術が注入されたバイクなのだ。

高速走行における耐久性と乗り味に配慮

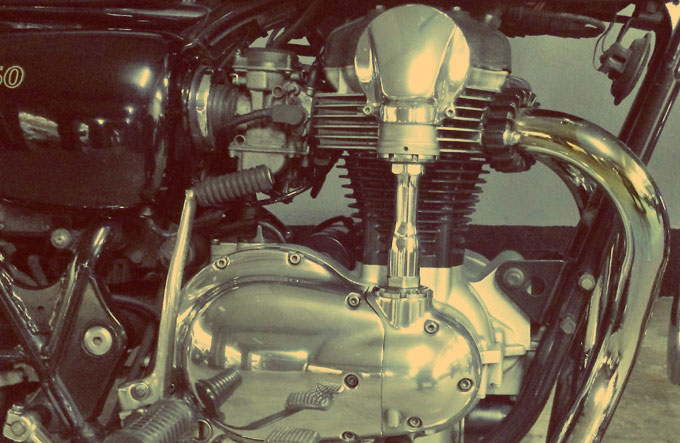

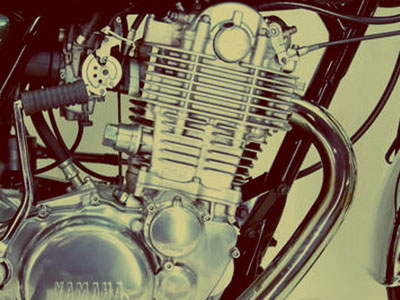

エンジンは歴代Wモデルの要素を引き継ぐことなく、まったく新しい設計の空冷SOHCバーチカルツインとされた。かつてのW1系のOHV2バルブ・ショートストローク型エンジンとは、バーチカルツインということを除けば全てが異なっている。そして、カワサキ設計陣の持ち得るありったけの技術や情熱が注ぎ込まれたエンジンは、低中速域での滑らかな加速フィーリングに始まり、高速域においてもなんら不満を感じさせない安定感とスピード感を両立。しかも、『美』を追求したこだわりのエンジン造形は誰が見ても納得のクオリティを誇っていた。

では、車体はどうだろう。前述したように、古きよきクラシカルなフォルムで構成されるため、一見するとオールド・トライアンフを想起させてしまう点は否定できない。しかし、よくよく見ていけば、トライアンフとはまた別の繊細さや流麗なラインを持ち合わせているのが見て取れる。

フロントフォークは正立タイプで、リアは左右ツインショックのトラディショナルな装備。そして、各ショックは総じてバネレートが高く設定されていて、ダンパーの調整はやわらかい方向に振られている。乗り慣れている人ならばこのセットアップを聞けばすぐに想像できるだろうが、この新生W650は高速走行における耐久性と、心地良い乗り味に配慮した仕様となっているのだ。

美しいエンジン造形とハイパフォーマンス

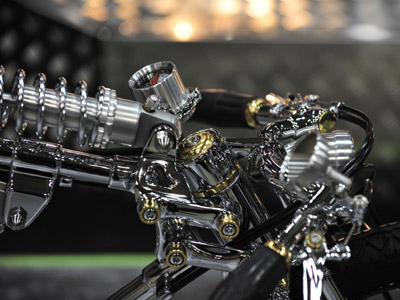

何よりも優先されたエンジンの『美』

パッと見の外観はクラシカルであるが、よく見れば、細部にいたるまで入念なこだわりが息づいたバイクである。そして、エンジンに視点を移すと、驚愕とも言える徹底した作りに圧倒されるはずだ。レトロな外観とは裏腹に、最新鋭の技術が投入された、クラシカルとは対極に位置するモダン・エンジンである。

言うまでも無く、このエンジンは見てくれの外観のみならず、パフォーマンスや乗り味など、すべての面において試行錯誤を繰り返して到達した、技術者たちの只ならぬ情熱が込められたものである。では早速、このW650のバーチカルツインエンジンの詳細を追っていこう。

まず、エンジンについて最初に伝えておきたいのは、開発陣は特に、外観の美しさに配慮して設計した点である。内部のパフォーマンスが肝心なのは当たり前だが、この一台に関しては、コンセプトそのものが、「美しいエンジンの創出」であった。そのため、デザイナーが描いたラフスケッチの数はこれまでのどのカワサキモデルよりも群を抜いて多く、また、幾多のサンプルを紙面上の2次元ではなく、実際に3Dマシンにインプットさせて、立体的な造形を見て判断したほどである。

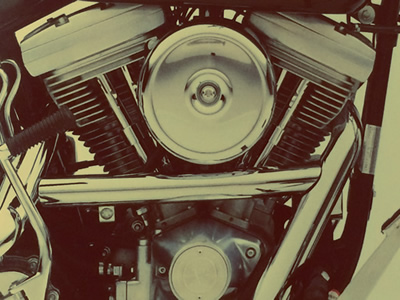

ベベルギヤ採用の、最新鋭バーチカルツイン

そして特徴的な部位の、ベベルギヤによるカムのシャフト駆動についても、性能ありきではなく、エンジンの理想的な造形を追い求めた結果そうせざるを得なかっただけのことなのだ。つまり、カムの駆動についてはカワサキでは最もノウハウのあるチェーンがベストではあったが、デザインチームからチェーン駆動では理想的なエンジン造形を生み出せないとの理由で却下。そこでベベル駆動が採用されることになったというわけである。

そのため、これまでベベルギヤを使った駆動システムに関するノウハウや経験は皆無だったが、美しいエンジン造形を最優先するために、その駆動システムを一から開発したのである。メーカーがテクニカルな部位を一から設計して作り出すという途方もない労力を思うと、このエンジンに対するカワサキの並ならない気概を感じ取ることが出来よう。

360度クランクのロングストローク仕様

さて次に、内部についても掘り下げていこう。外観は「美しいエンジン造形の創出」であったが、エンジン特性については「乗り心地の良さに重点を置く」として、開発は進められた。

乗り味を左右するボアストロークは、φ72mm×83mmのロングストローク仕様で、これは当時のカワサキバイクの中でも屈指のスペックであった。そして、クランクシャフトについては、ふたつのピストンが交互ではなく同時に上下する360度レイアウトとされて、フライホイールマス(フライホイールの慣性重量)もかなり大きく取られていた。これにより、低速域からトルクの太い乗り味を楽しむことができ、また、ツインでありながらシングルを思わす独特のフィーリングも味わうことが可能である。

クランク前方に目をやると、1軸バランサーが装備。これは、程よい鼓動感を演出しつつも乗り手に不快感を与えるような振動を払拭する役割を果たすものだ。ちなみに、この1軸バランサーを採用するということは、『乗り味』と表現される振動をコントロールすることであり、これまでのエンジン開発ではまず考えられないことであった。

カムの駆動システムは先に説明したように、ベベルギヤを利用したOHC(オーバー・ヘッド・カム)。そもそもW1が採用していたOHV(オーバー・ヘッド・バルブ)にするつもりは最初からなく、検討材料としてはDOHC(ダブル・オーバー・ヘッド・カム)にするかSOHC(シングル・オーバー・ヘッド・カム)にするかの二択だった。結果、DOHCにするとどうしてもシリンダーヘッドが大きくなってしまうことからSOHCに落ち着いたのである。

速さと心地良さをあわせ持つスポーツバイク

こうしてエンジンの内部を見ると、作り手のこだわりや信念を感じ取ることは出来るが、一方で、「フィーリングのみに重点を置いた若干パフォーマンスに劣るエンジンではないのだろうか」、といった疑念を抱いてしまう。しかし、そこは天下の川崎重工業である。シリンダーヘッドは4バルブとされ、空冷エンジンで頻繁に問題となる排気バルブ周りの冷却についても、大きな通風口を設けることで対処済み。こうすることで、一般的には高回転には向かないとされる360クランクであっても、スルスルと低速域からスムーズに加速し続けるストレスフリーな乗り味を実現しているのだ。

エンジン造形を見ただけでは、ともすれば、ゆったりと長距離走行が楽しめるバイクという話で終わってしまいかねないが、内部を知るほどに、ツイン・スポーツバイクとしてのパフォーマンスの高さを理解することが出来るだろう。繰り返すが、満を持してリリースされたW650は、そのクラシカルなフォルムに惑わされてしまうが、その実、エンジンに最新の技術を注入したハイパフォーマンスバイクなのである。そして、そのパフォーマンス性能は『速さ』といった数値で表せるもののみでなく、むしろその逆の、『心地良いフィーリング』という数値では出すことのできない部分に最も配慮しているのである。

W400からW800への流れ

W400

1999年から2008年まで生産されたW650の後を継いで、W400、そしてW800がリリースされた。とは言え、W400が発表されたのは2006年で、販売が終了したのはW650同様に2008年。そのため、正確に後続モデルとして紹介するならばW800のみとなる。

W400はW650の全体のボリュームと排気量を小さくしたものだが、『乗り味』の面はまったく違ったものである。というのも、W650のエンジンをベースに、ボアはφ72mmのままなのだが、ストロークを短くすることで排気量を399ccに抑えているからだ。つまり、W650がロングストロークのゆったりとしたライドフィーリングを味わえるのに対して、W400は正反対のショートストローク仕様。言うまでも無く、その特性は似て非なるものである。

W800

W800はW650(400)の販売終了後、2年が経った2011年に、ファンの熱烈な要望を受けて市場に投入されたモデルである。エンジンはW650をベースにボア径を5mmアップし、ボア・ストロークがφ77.0mm×83.0mmで773ccとなっている。特徴としては、W650と比べてパワーの差はほぼないが、トルクに関して、五感を心地よく刺激する味付けが施されている。そう、低回転域で最大トルクを生む仕様となっているのだ。この、数値には表れない『乗り味』への注力は、長年貫き続けるカワサキのストロングポイントとも言えよう。

こうした独自のこだわりからなるWシリーズは、その誕生から半世紀以上が経つ今も尚、変わらず多くのファンに支持され続けている。

YAMAHA SR400/500

YAMAHA SR400/500